Живём-то в одном «Средиземье»

Выставка польской книги вызвала ностальгические ощущения

Выставка польской книги на «Нон фикшн-2009» расположилась рядом с нашим скромным стендом Московского центра Карнеги. Вид её, как всегда, презентабелен, кроме больших художественных альбомов и пёстрой подборки обложек изданных книг – свежие номера русско- язычного журнала «Новая Польша». Вот этот-то журнал и привлёк моё внимание, стал поводом для сногсшибательного знакомства.

Стоявший рядом и разговаривавший с гидами на звонком и шипящем польском (язык всегда напоминает мне звук открываемого новогоднего шампанского) молодой мужчина неожиданно обратился ко мне: «Вам нравится?». По-русски он говорил почти без акцента. «Да, я очень интересуюсь Польшей, – и, не удержавшись от хвастовства, добавил: – Я лауреат премии вашего Генерального консульства в 2005 году». Не сразу разобрав титул на визитке, я уловил фамилию Лем. Невероятно, но передо мной стоял сын моего кумира – великого фантаста и философа Станислава Лема. Выслушав мой нелицеприятный разбор романа Яцека Дукая «Лёд» (я писал об этом в «ВСП» в очерке «Сибирские мифы и сибирские были»), Томаш несколько смущённо улыбнулся: «Все мы у кого-то что-то заимствуем, но Дукай – это не бездарность, вы читали его «Заметки»?». Тут пришлось смущаться мне: английских переводов этого автора не видел, а по-польски я не читаю.

По приглашению Томаша Лема я пришёл на презентацию его книги об отце «Скандалы на фоне всемирного тяготения». Томаш – физик, окончивший Принстонский университет, ныне переводчик английской литературы, в частности, книги Р. Мэсси «Романовы», – в биографии отца практически не касается творчества и философского наследия Лема. Его книга, опирающаяся на семейные предания, воспоминания отца и его друзей, – это история Лема-человека: кратко описаны его военные приключения, заграничные путешествия, долгое пребывание в Западном Берлине и Вене во время «полуэмиграции» из-за введения в Польше военного положения в начале 1980-х.

Томаш Лем вспоминает: «Военное положение ввело отца в глубокую депрессию. Открылись какие-то старые травмы с военных времён, о которых отец не хотел говорить, но было видно, что он живёт в глубочайшем ужасе… Могу только догадываться, что война и послевоенная необходимость покинуть Львов оставили в отце страх от такой ситуации, когда слишком долгое промедление с эмиграцией приводит к неотвратимой трагедии. Отец побудил своего немецкого издателя, чтобы тот решил вопрос с нахождением заработка в Западном Берлине; сначала речь шла об Австрии, но лишь в Берлин можно было выехать без визы, а отец не хотел задерживаться. Он приложил все усилия, использовал знакомства, чтобы получить паспорт сначала себе, а потом матери и мне. Из Берлина в Вену наш багаж поехал поездом, а сами вылетели на самолёте, чтобы не пересекать территорию ни одного социалистического государства, на которой нас могли бы поймать. Этот страх сидел в нём довольно долго, когда я хотел приехать в страну в 80-е годы, он отговаривал меня от этого, опасаясь, уж не знаю чего – что меня посадят и будут его шантажировать? Последний роман – «Фиаско» – отец не хотел писать, он возникал с огромными трудностями, тем более что усиливались различные проблемы со здоровьем. Роман написался не только во время переезда, но и в промежутке между операциями. Но это было условием издателя, которое обеспечивало получение денег. А избавил его от этого страха Горбачёв. Мой отец связывал с ним огромные надежды, в исторической перспективе, может быть, преувеличенные. Во всяком случае, мы вернулись в Польшу, когда здесь формально ещё продолжался коммунизм. Я помню, что, когда подошли выборы 4 июня 1989 года, отец был первым голосующим в нашем округе. Он пришёл до шести часов утра и ждал, когда откроется участок, – может быть, для того, чтобы собственными глазами увидеть, что выборы вообще состоятся, или же хотел успеть проголосовать прежде, чем их отменят».

Далее, всё больше углубляясь в воспоминания детства, Томаш рассказывает историю отношений Лема с друзьями и интеллектуальными оппонентами, а также его приватных увлечений и слабостей (как, например, губительная страсть к сладкому): «…выдача сладостей – марципана в шоколаде, который отец называл «марципановым хлебом», – сопровождалась особым ритуалом… Во время наших… пиршеств мы чувствовали себя заговорщиками, потому что догадывались, что мать не одобрила бы…» (Лем был болен диабетом. – Авт.). Всегда рядом, хотя и в тени писателя, – жена Станислава Лема Барбара. Любовь к игрушкам и моделям передалась от отца к сыну: «В 60-е годы, приехав в Россию, он приобрёл модель самолёта, сам её собрал в гостиничном номере… Позже, встретив особенно красивую модель корабля или паровоза, не мог удержаться… для меня он спроектировал экипаж с котом и псом в упряжке (дальше проекта не пошло!), собственноручно изготовил электромотор, с рукояткой…

Мы занимались геофизикой (отец рисовал вулканы), рассматривали анатомические или астрономические атласы, много говорили о планетах, названия которых я выучил наизусть, прежде чем начал ходить в школу. Отец промолчал в ответ на мою «научную» гипотезу, что кольца Сатурна вращаются всё медленнее…».

Мы играли в металлическую муху или «блошек», с помощью компаса выясняли, где находится Север, или рассматривали линии магнитного поля под действием длинного магнитного бруска. Игра при этом превращалась в сложнейшие тактические военные действия, требующие применения хитроумных средств. Хотя в интервью отец всегда твердил, что «глух как пень», но на самом деле часто пел и любил как серьёзную музыку, так и «Кабаре старых панов» (Калька этой передачи «Кабачок «13 стульев» долго шла на советском ТВ. – Авт.), песни «Битлз» из «Жёлтой подводной лодки», во время бритья живо и весело исполнялись «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» (на русском) и украинские частушки о девушке, которая выкопала милого из могилы и хорошенько его отмыла. С перспективы более широкой, нежели семейная хроника, книга оказывается портретом удивительной личности в годы тоталитаризма и «холодной войны».

«Существование в этих условиях нонконформиста, каким был Лем, периоды бунта, отчаяния и апатии – это, с одной стороны, возможность сказать мрачную правду о коммунизме, с другой – тема бесчисленных гротескных баек», – заключил по окончании презентации критик Ежи Яжембский. Сам Лем со свойственным ему мрачноватым юмором писал: «Я хорошо знаю, что в нашей стране считаюсь автором нескольких книг из области научной фантастики. Но как-то странно получилось, что за границами Польши я выступаю не как литератор, а как философ. Например, как аналитический философ я фигурирую в «Новейшем философском словаре», изданном в России, и единственное неудобство мне там доставляет сосед, потому что затем в словаре рассматриваются философские труды хорошо известной личности, каковой был Ленин». И только чувство юмора позволяет спокойно относиться к такому факту.

Американский фантаст Филип Дик в 1970-е писал на Станислава Лема доносы в ФБР, предполагая, что за Лемом стоит целый комитет, деятельность которого направлена на подрыв устоев США. Одним из аргументов было утверждение, что не может один человек писать столькими различными стилями. Прочтя книгу Томаша Лема, мы, конечно, не узнаем, что сделало его отца великим интеллектуалом, зато увидим его в повседневной жизни и на фоне эпохи, а потому книга действительно представляет собой увлекательное чтение для всех поклонников писателя. Из книги и рассказов сына Лема вырисовывается атмосфера семьи, созданной властным, нередко деспотичным отцом, в котором склонность к командованию сочеталась с поистине детской любовью к играм и игрушкам, что обеспечивало взаимопонимание отца и сына.

О 4 июня 1989-го, когда Станислав Лем, как и миллионы поляков, ждал открытия избирательных участков, нам напомнила краткая беседа с маршалом сената Польши, одним из ведущих государственных деятелей страны Богданом Борусевичем. Пан Борусевич остановился в Москве неофициально на один день, совершая деловой визит из Минска в Баку. В этот же день он был гостем «Нон фикшн-2009» на презентации Польского института книги (Краков). Богдан Борусевич, которому сейчас 58 лет, со студенческого возраста был активистом знаменитого КОР (Комитета защиты рабочих) – родоначальника «Солидарности», организовывал забастовки на Гданьской судоверфи, расклеивал листовки, работал в подполье («огненный подпольщик «Барсук», как вспоминает о нём Лех Валенса), затем был председателем фракции профобъединения «Солидарность» в Национальной ассамблее, заместителем министра внутренних дел. С октября 2005 года занимал пост председателя сената Польши предыдущего созыва, 5 ноября 2009-го вторично избран на этот пост от партии «Гражданская платформа».

Выступая на Дне польской книги, Богдан Борусевич напомнил: «У каждого народа в его истории есть даты, имеющие значение символа. Для поляков таким днём стало 4 июня 1989 года. Тогда поляки при помощи избирательного бюллетеня, имевшего революционное значение, без кровопролития отвергли чуждую им коммунистическую систему». А затем, высоко оценив работу журнала «Новая Польша», добавил: «Наша общая задача – разрушить стену равнодушия, отделяющую Польшу от России, польскую творческую интеллигенцию от русского читателя и российского общественного мнения…».

Отвечая на мой вопрос, маршал подчеркнул особое значение Сибири и её участие в Дне Полонии в мае 2009 г. в Санкт-Петербурге, а также в осеннем Форуме регионов Польши и России, организованном вместе с Советом Федерации. С тем же, что публикации журнала не могут быть не «спорными» с точки зрения российского читателя, наши польские собеседники были полностью согласны. Но ведь именно в Комитете по информационной политике СФ прозвучали «откровения» Станислава Куняева, призывавшего запретить распространение журнала «Новая Польша» в России, как «русофобского».

Так как же разрушить «стену равнодушия» и, честно добавим, вражды? Именно за этим в Сибирь и отправилась автостопом молодая журналистка Зузанна Мончинская – автор опубликованных в «Новой Польше» путевых заметок с истинно русским названием «Лягушка-путешественница». С её «русофобскими» впечатлениями нам очень даже стоит ознакомиться. «Со временем я привыкаю к повсеместной в России коррупции, – пишет она. – Привыкаю и к недоброжелательности представителей власти. Я прихожу к выводу, что милиционер отыщет нарушение даже у совершенно невиновного человека. Попытка же решить какое бы то ни было дело в учреждении наверняка окажется безуспешной… В Иркутске я безуспешно пыталась оформить регистрацию на почте. Потом отправилась в иммиграционную службу.

– Добрый день, я из Польши, приехала в Россию два дня назад и хотела бы зарегистрировать здесь своё пребывание.

– А где же приглашающая сторона? – спрашивает меня строгим голосом дама в окошке.

– Ну… нет её. Но на границе мне сказали, что я могу зарегистрироваться без неё.

– А я вам говорю другое: для оформления регистрации необходима приглашающая сторона, – бесстрастно отвечает чиновница.

– Так что же мне делать, если у меня её нет и не будет? – спрашиваю я с отчаянием. А что, если меня ещё и депортируют?

– Ищите, – женщина делает рукой неопределённое движение в пространстве.

– Где? На улице?

– Да. На улице, – слышу в ответ.

Выхожу на улицу, и в самом деле: беззубый прихрамывающий мужчина с бельмом на глазу предлагает мне регистрацию за восемьсот рублей. Я соглашаюсь, ибо другого выхода у меня нет: завтра – воскресенье, учреждения не работают, а в понедельник будет уже поздно, так как иностранец должен оформить регистрацию в России в течение трёх суток со дня приезда. После перерыва на обед (ещё одна российская особенность: перерыв на обед, который, как правило, длится час и приходится в разных местах на разное время, а вдобавок постоянные технические перерывы) мужчина приходит к той же чиновнице, с которой я разговаривала, и без малейших проблем регистрирует меня у себя в квартире. Вот памятник абсурду российской бюрократии.

Люди обычно меня пугают. «В России, – утверждают они, – полно сумасшедших. Дороги буквально кишат бандитами, убийцами, насильниками, наркоманами, извращенцами, алкоголиками и всякими другими дикарями». Один шофёр буквально убеждал меня в том, что в России все люди плохие. «Все-все-все?» – спрашиваю я. «Все-все-все». – «Так почему я до сих пор их ещё не встретила?». Он с сомнением качает головой. А я задумываюсь, почему же в стране, где чужие люди готовы были помочь мне последними деньгами, бытует всеобщее убеждение об одичании. Это же в России все меня кормили. Это там совершенно незнакомые люди предлагали мне ночлег – в машине или у себя дома. Один раз я ехала с врачом, который, узнав, что мне негде ночевать, отвёз меня в деревню, где он работал терапевтом. Там я остановилась в его доме – в больничном здании, принадлежащем государству, где половина помещения предоставлена ему во временное пользование. На следующее утро меня ждал завтрак, а одна из медсестёр проводила меня к автобусу.

Двое мужчин из собственных денег оплатили мой ночлег в гостинице – это было в Черемхове, в 150 км от Иркутска, оба приехали за мной на следующий день и отвезли на трассу. Это в России меня бесплатно подвозили на такси, на маршрутках и в автобусах. Часто водители останавливались даже тогда, когда я не махала рукой. Иногда делали крюк, чтобы довезти меня чуть дальше или высадить в более удобном месте. Они разрешали мне пользоваться своими мобильниками, оставляли адреса и номера телефонов.

Моим большим рюкзаком интересовались продавщицы в киосках, персонал в магазинах, кондукторы и прохожие. Мне кажется, большинство испытывало по отношению ко мне ту жалость, которую обычно испытывают к людям не совсем нормальным или не осознающим свои действия. То есть к тем, кого сложно понять, но нельзя и осуждать. «Лягушка-путешественница», – вздыхали они, глядя на меня. Со временем я привыкла к вопросу, который поначалу меня шокировал: «А у тебя что, умерли родители?». Люди с трудом осознавали, что мои родители могут спокойно спать, в то время как их дочь скитается в одиночку по Сибири. «Странная ты девушка», – сказал мне как-то на прощание один шофёр.

В России меняется общее представление о расстоянии. «Наконец, – думаю я, – осталась только тысяча километров». По моим подсчётам выходит, что в России можно без труда проехать автостопом за один день такое, а иногда даже и большее расстояние. Только для этого должны быть выполнены два условия: дорога должна быть асфальтированной и не иметь метровых выбоин…».

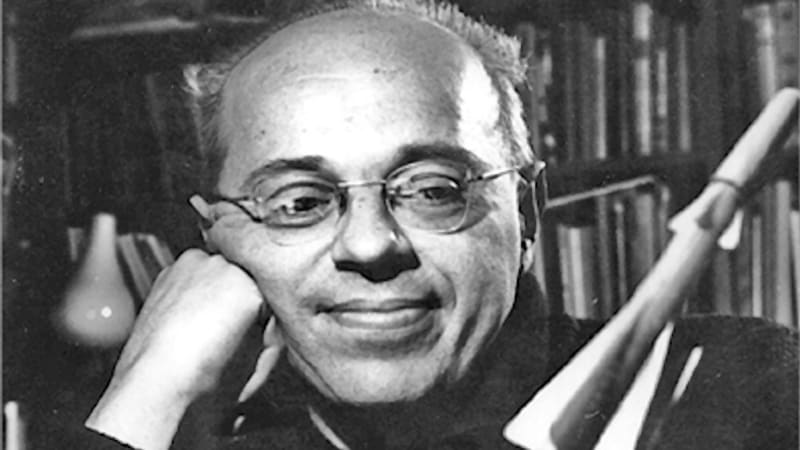

Выставка тем временем продолжается, и, проталкиваясь к «своему стенду», вдруг вижу заголовок «Паустовский и Польша». Рядом стенд Московского литературного музея – центра К.Г. Паустовского со стопками нового выпуска альманаха «Мир Паустовского». Листаю: «Паустовский и Ивашкевич», переводы с польского Бродского и Горбаневской, Лех Валенса «Наш друг Ельцин» и вдруг, сердце ёкает, знакомая фотография. Пан Ришард!

Мемуарный обертон. Иркутск, 1990-й. «Интурист» на Гагарина, мой друг знакомит меня с невысоким седоватым господином с внимательными добрыми глазами. Ришард Капущинский – прославленный путешественник и очеркист, автор «Императора» (биографии последнего эфиопского тирана Хайе Селасие), и «Шахиншаха» (книги о «белой» и «зелёной» революциях в Иране), биографии страшного диктатора-людоеда Иди Амина в Уганде и десятка других лучших публикаций тогдашней «Иностранной литературы», человек, объехавший весь мир и его описавший. Он собирает материал для новой книги, в первом же разговоре, прекрасно владея русским, говорит, что книга эта задумана как «хроника конца Империи» (до краха СССР оставалось меньше двух лет).

Пан Ришард сидит на моих семинарах на истфаке, внимательно вслушиваясь в рассуждения студентов о политике и философии, ходит в церкви и даже на политтусовки. Вернувшись с заседания так называемого «партийного клуба» в Академгородке, в ответ на мой вопрос он презрительно усмехается: «Скучно…: горком, обком, Горбачёв – они явно бегут за уходящим поездом…». Он рассказывает о 50-х, 60-х годах, о том, как было страшно в ожидании рейса несколько дней провести на маленькой станции в Северном Казахстане. «А сейчас Вам не страшно?». Ришард улыбается, оглядывая цветной полу-мрак интуристовского бара: «У меня в СССР столько друзей и каждый день появляются новые…». Даже послушав «пламенную» речь одного известного городского сумасшедшего, под гулкие удары барабанов так называемого «народного ансамбля-театра», основатель которого на «защите русских» доехал до городской думы, он откровенно смеялся: «У нас шизофренических националистов тоже полно – общеславянская беда…».

Его книги «Империум» я тогда не прочёл, в России 90-х она не переводилась и не продавалась. В Польше его знали и почитали – трижды он был номинантом Нобелевки по литературе. В 2007 г., уже после его смерти, на родине сказали во весь голос: «Капущинский наряду с Лемом – самое яркое явление в современной польской литературе… Одна из главных идей… во время его поездок по странам и континентам – показать читателю… сколь широк и многообразен окружающий нас мир, как глубоки те насущные проблемы… которые встают перед современным человеком… за пределами его местечка, его города, даже его континента…».

«Империум» привёз лет через десять мой бывший студент, ныне доцент Краковского университета, и невыразимо приятно было прочесть после строчек: «…а потом мы с Олегом Ворониным, понимающим, дельным молодым учёным местного университета, поехали на зимний Байкал в Листвянку», вдохновенное описание чистого льда, гор и морозного вечера на озере. В реальности было не слишком романтично, мы промёрзли «как цуцики», особенно пан Ришард в кепочке и полуботинках. Отогревались потом в «Интуристе» и говорили, говорили… О Валенсе и Михнике, о том, что именно моральная оппозиция польской интеллигенции помогла мирно сбросить коммунистический режим. Больше мы не встретились, о смерти пана Ришарда узнал слишком поздно.

Лем и Капущинский, Вайда и Кавалерович, многие другие… Как нам сейчас не хватает польских кино и литературы! И, несмотря на Качиньских и Куняевых, славянское братство было, есть и будет. Зимой 2009-го в Московском центре Карнеги, где прощавшийся с Москвой дуайен дипломатического корпуса посол Португалии Мануэл Марселу Курту, влюблённый в Россию и свою русскую жену, оглашая своё политическое «завещание», заклинал: «…Думайте не о прошлом, думайте о будущем… помиритесь с Польшей!», мне пришла в голову реплика мага Гэндальфа из «Властелина колец»: «Если бы эльфы и гномы стали считаться старыми обидами – никаких времён не хватило бы!». А живём-то мы в одном «Средиземье».