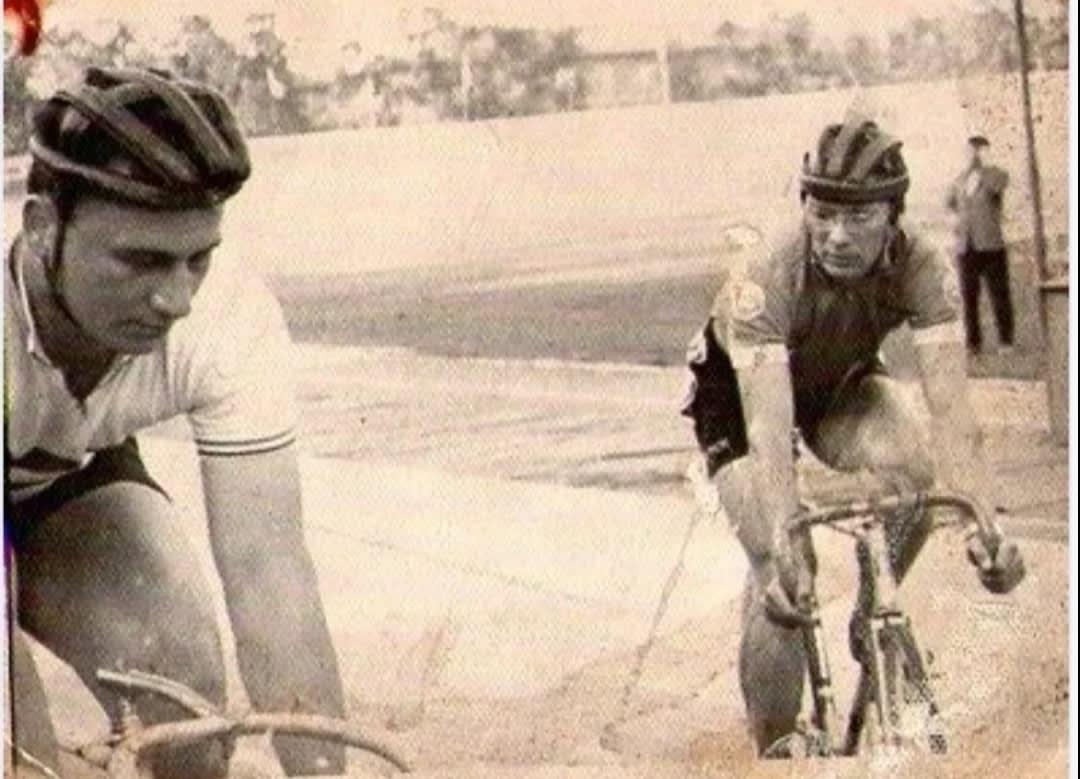

Мечта легенд иркутского велотрека

Иркутский велотрек был расположен далеко от великих велосипедных центров, но построен он был по лучшим мировым стандартам, из лучшего для велотрека дерева – лиственницы. И у гонщиков-иркутян всегда била мечта о выходе в большой велосипедный мир, желательно - попасть на пьедестал Олимпиады. Мечта несколько раз могла сбыться. Легендарные гонщики из Иркутска трижды были на подступах к осуществлению этой мечты. Не получилось. Потом велотрек в Иркутске ликвидировали. Но иркутяне помнят о своих героях-гонщиках. Вспомним их достижения с надеждой, что когда-нибудь мечты осуществятся.

Вениамин Батаен

Во время первенства «Динамо» в Туле на финише спринтерского заезда Серёгу Журавлёва буквально выпихнули с полотна трека на вираже. Тогда на треке ещё не было «лазурной» дорожки. Бетонная плита полотна круто обрывалась внизу уступом сантиметров в 5-10, что твой бордюр. Обычно съезд с полотна — это было верное травмоопасное падение. Вот и вырвалось у меня непечатное выражение с языка. А дальше последовало чудо! Журавель подпрыгнул вместе с велосипедом, заскочил на трек, прибавил и выиграл заезд.

Тут уж меня прорвало:

— Чудеса! … Беспредел! … Я бы так не смог!

Рядом стоящий мужик почему-то уточнил:

— Точно бы не смог?

— Ну…, скорее всего бы, грохнулся.

Мужик усмехнулся:

— Смотри, матерщинник, так олимпийским чемпионом не станешь!

— Да я и не собираюсь. Это вот Серёга мечтает, — ответил я.

— А почему не мечтаешь? — заинтересовался мужик.

— Как говорит Одяков, я для этого слишком умный.

— Ну, Одяк — голова! Но олимпиоником не стал! Смотри, за мат могут и наказать, — мужик опять усмехнулся и отошёл.

Так я познакомился с заслуженным мастером спорта, заслуженным тренеров СССР, главным тренером сборной РСФСР по велоспорту Вениамином Леонтьевичем Батаеном. Мы ещё не раз сталкивались с ним на гонках, но ту первую нашу беседу я запомнил очень отчётливо. После гонок я поехал в Иркутск поступать в институт, а Сергей Журавлёв — на сборы перед первенством Центрального Совета (ЦС) спортобщества.

Мой тренер, Эдуард Леонидович Одяков, уговаривал меня тоже поехать на ЦС. Тем более, что сам Батаен обратил на меня внимание, но я уже всё решил. А вот о самом Батаене я попытался узнать, как можно больше.

Вениамин Батаен родился в Иркутске в 1910 году. Как и все пацаны вокруг, он страстно увлекался ездой на велосипеде, гоняя по ухабистым колеям иркутских дорог. Чудо произошло в 1934 году. Именно чудо! Потому что на стадионе «Динамо» был построен чудесный дворец велоспорта. Строили его под руководством местного начальника НКВД из лиственницы, на века. К тому времени Вениамину Батаену было уже 24 года. Но детская мечта об олимпийском золоте у него не только ни погасла, а разгорелась с новой силой. Веня заболел велотреком.

Очень скоро выяснилось, что в Иркутске ему равных нет. Что ж, мечта гнала в путь-дорогу.

Вениамин Батаен сменил несколько городов и спортивных обществ. Это было связано с особенностями его жизни вне спорта, переездами, учебой. Но всегда он помнил свои корни. Иркутянин Батаен, к примеру, не мог пропустить первенство Россовета «Динамо» и обязательно проведывал иркутян. Именно в Иркутске на велотреке «Динамо» были заложены основы его спортивного мастерства.

Трек находился на берегу Ушаковки в историческом предместье Рабочее. Наряду с Жилкино, в 1930-е годы этот район считался неблагополучным. Именно там кучковалась самая отчаянная уличная шпана города, а подростковые банды иногда проводили на сходки более 500 бойцов. И вот эти подростки пробовали свои силы вне драк и хулиганства от нечего делать именно на велотреке. Там даже у тренеров были «районные» наборы новичков. У одного собирались «жилкинские», у другого «рабочинские», у третьего «лагерные»… Трек давал возможность объективно оценить, кто на что способен. Здесь задача была не унизить соперника, как в подворотне, а преодолеть себя, показав свою волю к победе в честной схватке со временем и болью.

Именно в такой среде и проходило становление таланта и мастерства велосипедиста Батаена. В жесточайшей конкуренции приходилось изматывать себя тренировками каждый день до предела. Но и результаты росли! Победы следовали одна за другой. Вениамин особо не заморачивался — боролся и в спринте, и в гитах, и в преследовании, и в групповых гонках. И везде его ждал успех. Жизненный путь Батаен решил связать по спортом. Но ему хотелось не просто «гоняться» на треке, а достичь вершин мастерства, познать все тонкости велоспорта. Тогда это можно было сделать только в Москве или Ленинграде. Так молодой спортсмен узнал об институте физкультуры имени П.Ф. Лесгафта, где готовили мастеров спорта высшего уровня, куда и поступил. Во время войны занятия не прекращались. В общем, Вениамин жил, преодолевая невзгоды, вместе со своей страной. Жил и тренировался. Его мечтой была победа на Олимпийских играх. А в стране даже Олимпийского комитета ещё не было.

После окончания института Вениамин Леонтьевич стал преподавать в Московском институте физкультуры им. Сталина, не переставая тренироваться и побеждать.

Спорт обычно ассоциируется с юностью, молодостью. Вениамин впервые стал чемпионом СССР в 26 лет, потом — в 28, потом — в 30. А дальше он уже стал неофициальным «королем» велотрека вплоть до 40 лет. Это многим не нравилось. Его всячески пытались убедить «завязать» со спортом. Мол, после 25 лет победы в спорте — это случайность и везение. Мол, только на 200 метров спринта у него силёнок только и хватает. Мол, эти достижения вот-вот кончатся. А Вениамин продолжал побеждать назло всем недоброжелателям. Он установил 32 рекорда СССР по различным видам трековых гонок. Свои исключительные возможности и в этом возрасте он подтверждал неоднократно.

Так, в 39 лет он последним заявился на знаменитую престижную шоссейную 15-ти километровую «разделку» «Кольцо Москвы», где принимали участие самые сильные велосипедисты страны. Вениамин Леонтьевич и стартовал последним, а показал лучшее время!

А мечта об Олимпиаде вроде бы становилась ближе. Тем более, что советские велосипедисты к тому времени уже были включены в состав международной федерации велоспорта.

В 1950 году оргкомитет ХV Олимпийских игр в Хельсинки направил в Советский Союз приглашение принять участие в играх. Приглашение было принято, и началась экстренная подготовка к играм. Велосипедистам было сказано, что на игры поедут сильнейшие. По одному на человеку на вид. Это определило знаменитую «зарубу» на чемпионате СССР на треке. Знаменитые И. Ипполитов, А. Логунов, В. Батаен, не щадя себя, сражались на трековых виражах. Победил нестареющий Вениамин. Ему исполнилось в 1950 году 40 лет. Результаты у него были на уровне мировых чемпионов. Но…

Олимпиада должна была показать триумф Советского спорта молодой страны победившего фашизм пролетариата. А «старика» Батаена, родившегося ещё при царизме, таким не назовешь. Правда, заодно с ним отбросили из претендентов на поездку и его товарищей по сборной ВВС. На Олимпиаду поехал молодой Отар Дадунашвили. Он пришел последним в первом же групповом заезде и выбыл из борьбы.

Батаен пережил провал своей мечты, решив осуществить её в своих учениках. И желательно — иркутянах и «динамовцах», которым он всегда уделял, под ворчание недоброжелателей, особое внимание.

Следующим, кто из иркутских велогонщиков на треке попытался добраться до Олимпа, стал Эдуард Леонидович Одяков

Эдуард Одяков

Однажды я разговаривал с Николаем Синютиным, в прошлом — известным гонщиком-спринтером, мастером спорта международного класса, а ныне — главным архивариусом тульского трека на общественных началах. Он обладал практически энциклопедическими знаниями не только обо всех более-менее известных гонщиках-туляках, но и о тех, с кем они боролись. Так вот, вспоминая молодость, он как-то с гордостью заметил:

— Я с самим Одяком гонялся!

Вот это «самим» тогда меня поразило. Эдуард Леонидович был моим тренером в секции велоспорта на треке в иркутском «Динамо». Я слышал, что раньше он был одним из лучших мастеров Иркутска. Но чтобы его упоминали, как какого-то выдающегося?! Для меня это было внове, и я стал по мере возможностей собирать отзывы об «Одяке» у тех, кто был с ним знаком во времена его активной спортивной жизни.

Выяснилось, что он в своё время был очень популярной личностью среди гонщиков. О нем говорили, как о непревзойдённом хохмаче. В самых тяжёлых ситуациях он умел подбодрить товарищей, предложить неожиданное решение, рассказать анекдот или прибаутку, и у окружающих снималось напряжение, появлялись улыбки и раскрывались лучшие качества. У него было множество поклонниц женского пола. А уж что касается розыгрышей, то ему вообще не было равных. Многие помнили его переодевшимся в женское платье и стрелявшим сигареты у проходивших перед гостиницей «Тула» мужиков.

Одяков специализировался на коротких дистанциях. У него были отличные старт с места и финишное ускорение. Более того он мог «держать скорость» в команде, на что обычно не были способны спринтеры. Одяк умело «резал» финиши в групповых гонках по очкам. 200 метров с хода он ехал в пределах 11 секунд, что позволяло бороться на равных с самым известными гонщиками.

А ещё он имел множество друзей по стране. И одним из самых близких был Омари Пхакадзе — первый советский чемпион мира в велогонках и мировой рекордсмен. Познакомились они с Одяком в сборной СССР, куда пришли почти одновременно в 1956 году. Оба специализировались в спринте. Но, если Пхакадзе был «чистым» спринтером, то Одяков был очень силен и в гитах с места. Первоначально они буквально «зверски» зарубались в матчевых встречах. Очевидцы рассказывали, как Одяков и Пхакадзе проходили финишный вираж на иркутском треке на скорости под 80 км/ч буквально лёжа друг на друге. На выходе из виража их велосипеды выскочили из-под неуступчивых соперников, и они оба грохнулась на полотно трека. Благо, в Иркутске трек был деревянный. Друзья-соперники отделались несколькими занозами и ушибами.

Друзья упорно тренировались, постепенно поднимаясь до самых вершин мастерства спринтеров-трековиков. Только вот разошлись их основные специализации. Омари становился матёрым спецом матчевого спринта, а Эдик побеждал в гитах на 1 километр с места. Оба этих вида были олимпийскими, но на Олимпиаду в 1960 году оба не попали. Основной упор был сделан на подготовку к 1964 году. Тогда Олимпиада проводилась в Токио, и центром подготовки к ней для трековиков стал Иркутск. Разница во времени с Японией была небольшая. А значит, и особого привыкания к смене часовых поясов от организмов гонщиков не требовалось. Ведь иногда заезды спринтеров проводились в течение нескольких часов. С той же Тулой или Москвой интервал составлял 8 часов. Старты в Токио начинались тогда, когда в Центральной России было 2 часа ночи. При резкой смене часовых поясов организмы спортсменов не успевали перестроиться на максимальную отдачу. А ближе Иркутска в Советском Союзе к Японии велотреков не было.

Тогда для попадания в команду на Олимпиаду в нашей стране работал не спортивный принцип отбора участников по выполненному нормативу, а решение специальной комиссии. Это решение принималось незадолго до отъезда на соревнования. Вот и перед Играми в Токио вёлся постоянный мониторинг состояния кандидатов в сборную. В спринтерских дистанциях к 1964 года выделялось два явных кандидата: Пхакадзе (200 метров с хода стабильно около 10 секунд) и Одяков (1000 метров с места стабильно в районе 1 минута 8-9 секунд). Их результаты позволяли надеяться как минимум на пьедестал на Олимпиаде. Казалось, Одяков может принести для иркутского трека долгожданную олимпийскую медаль. Он жил этой мечтой. Возможно, и благодаря В. Батаену. Но..

За пару недель до отъезда Эдуарда свалила с ног ангина. Высокая температура, а это упадок сил и, как следствие, постельный режим. Подготовка пошла насмарку. Сборная велосипедистов уехала в Токио без души команды — Эдуарда Одякова.

Конечно, в гонках раз на раз не приходится. И треки бывают разные, и условия проведения гонок часто сильно отличаются. Однако, всё же примерный уровень спортсменов и их возможности по показанным результатам сравнить можно. Так вот, личный рекорд Одякова, достигнутый перед Олимпиадой, был значительно лучше времени победителя игр.

На играх наши выступили не особенно удачно. Тот же Пхакадзе выбыл из борьбы в 1/8 финала. Через год Омари оправится от неудачи и возьмёт своё, став чемпионом мира и установив мировой рекорд в гите на 200 метров с хода. Но это была не олимпийская медаль. Тем не менее, Пхакадзе не опустил руки и через восемь лет стал первым советским спринтером на велотреке, завоевавшим олимпийскую медаль. В 1972 году он стал бронзовым призёром. А вот Эдуард Леонидович Одяков постепенно отошёл от активного участия в гонках на высшем уровне и перешёл на тренерскую работу.

В 1972 году в наш гостиничный номер заглянул Одяков:

— Давайте свои грамоты сюда. Омари Пхакадзе согласился вам всем автографы оставить на память.

Мы собрали все полученные после гонок грамоты (в том числе передал и я свою чемпионскую). Через некоторое время Одяков вернулся и отдал нам грамоты уже с автографами. И тут я набрался наглости:

— А посмотреть на Пхакадзе можно?

— Пошли, кто хочет, — засмеялся Эдуард Леонидович.

Номер у Одякова был маленький. Половину его занимал, сидевший в кресле Омари. Живая легенда! Мы жались у дверей и бессовестно пялились на него. Журавлёв, Бартель, Верхозин, Садовников, Ефременко… Все в номер не поместились, и часть толпилась в коридоре. Пхакадзе усмехнулся и сказал:

— Желаю вам стать иркутскими олимпийскими чемпионами!

Потом Одяков выгнал нас из номера, и мы пошли делиться впечатлениями к себе. Видимо, особенно сильно слова великого гонщика запали тогда в сознание Сергея Журавлёва, который и стал очередным иркутским трековиком, подхватившем мечту посягнуть на спортивный Олимп.

Сергей Журавлёв

Когда на иркутском треке впервые появился Сергей Журавлёв, он сразу обратил на себя внимание всех спринтеров. Атлетически сложенный, русоволосый, улыбчивый парень каждым движением излучал энергию. Владимир Бартель, один из гонщиков нашей команды, чемпион трека среди юношей в гите на 500 метров с места, сразу увидел в нём своего будущего главного соперника. Удивительно, но он тоже, как и я, учился в 9-й иркутской школе, в параллельном классе. Почему удивительно? Да потому, что на треке тренировались и выступали одновременно сразу 9 наших однокашников.

Рост результатов Журавлёва был стремительным. Если в 1971 году он ещё уступал некоторым иркутским гонщикам-юношам в спринте и гите, то уже в 1972 году, в 17 лет Журавлёв на равных гонялся с «мужиками» на российской спартакиаде «Динамо», а, начиная с 1973 года, в Иркутске ему не было равных в спринтерских дисциплинах. Да и в целом по стране он смотрелся неплохо. На «общей» России по юниорам он выиграл серебряную медаль в спринте, серьезно напугав туляков, и бронзовую награду в командном спринте за сборную Иркутской области (Верхозин, Журавлёв, Васильев). Но настоящим триумфом начинающего иркутского гонщика стала Спартакиада народов РСФСР, которая проходила в Туле в 1975 году. В спринте участвовало полтора десятка мастеров спорта и мастеров спорта международного класса СССР. И всех их победили два кандидата в мастера спорта, старые соперники — Сергей Журавлёв (Иркутск) и Виктор Корнеев (Омск). Журавлёв легко победил соперника в финале, хотя в предварительных заездах шла настоящая рубка. Достаточно сказать, что в одном заезде после падения всех троих участников в завале при перезаезде на старт вышел только один прихрамывающий участник — наш Серёга. Остальных увезли в больницу. Что там говорить, настоящий триумф кандидатов в мастера спорта со спортивной «периферии». Так Сергей стал мастером спорта. Это добавило веры в свои силы и в достижение олимпийской мечты.

И вот тут со всей остротой перед Сергеем возникла проблема привлечения в сборные гонщиков с периферии к крупным соревнованиям. Не секрет, что каждый тренер (а особенно в сборной) везде, где только можно, пытается пропихнуть своего подопечного на престижные гонки. Это даёт возможность повысить звания и тренеру, и спортсмену. А значит, и уровень финансирования поднять. В этом отношении пробивные возможности иркутских тренеров на треке были крайне низкими. Сергей в то время закончил учёбу в пожарном училище, получил звание, стал работать, но тренировки не забросил, хотя теперь это делать стало сложнее. Поэтому, когда во время спартакиады к нему подошёл тренер из Краснодарского «Динамо» Владимир Зыкунов и предложил перебраться на Кубань, то Сергей воспринял его слова очень серьёзно. Он посоветовался со своим тогдашним тренером, Маргаритой Васильевной Беляевой. Было очевидно, что перспектив для дальнейшего роста спортивного мастерства в Краснодарском институте физкультуры значительно больше, чем в Иркутске. В Краснодаре обещали жильё, работу по специальности и выход на крупнейшие соревнования в Европе. В результате было решено согласиться на предложение из Краснодара. В 1978 году был оформлен перевод на работу в Краснодар. Практически сразу начались нескончаемые сборы, гонки и соревнования. Уже через год Сергей становится мастером спорта международного класса СССР.

Журавлёв, что называется, дорвался до борьбы с сильнейшими. Он крушил всех известных спринтеров на треках в СССР и за рубежом. Предстояло взять очередной рубеж. Теперь уже решающий в определении дальнейшего жизненного пути — пробиться в сборную на Олимпийские игры 1980 года в Москве. Сергей побеждал, но не все чиновники от спорта в него верили. Считалось, что «свои» из Тулы, Москвы, Ленинграда, Тбилиси всё же надёжнее.

После упорной борьбы претендентов к 1979 году окончательно определилось трио кандидатов в сборную на Олимпиаду. Это были Сергей Копылов из Тулы, Эмзар Гелашвили из Тбилиси и Сергей Журавлёв из Краснодара-Иркутска. В Краснодаре велотрека не было. Все знали, что Журавлёв — это воспитанник иркутского трека.

Теперь гонки в Союзе — это для «Журавля» уже был пройденный этап в признании его сильным мастером. Требовалось проверить себя в борьбе с мастерами чужеземными. О них рассказывали чудеса. Один чемпион мира из Чехословакии Антон Ткач чего стоил? А Трантен и Марелон из Франции? А новая звезда из ГДР — Лутц Хесслиг?

И встречи на треках Европы с ними последовали. Не всегда успешные. Вот, к примеру, известная «битва» с Хесслигом в Австрии. Тогда Хесслиг и Журавлёв победили всех своих соперников и встретились в финале. В решающем заезде Сергей финишировал со своей любимой первой позиции.

Особенностью тактики Журавлёва было то, что он мог хорошо использовать свои сильные стороны, в которых ему не было равных. Их было две: ураганный старт с места и мощнейший финишный спурт на последних 30-50 метрах дистанции. Ведь в спринте не важно время, за которое ты преодолел последние 200 метров, когда обязан был ехать строго прямолинейно в своем коридоре, а пересечение первым своим колесом финишной линии.

Хесслиг мог показать очень высокую скорость, но на растянутом отрезке. В нашей сборной нечто подобное демонстрировал Сергей Копылов. Журавлёв же буквально выскакивал из-под, казалось бы, обгонявшего его соперника на последних метрах дистанции и побеждал. Это продемонстрировал Сергей в том решающем заезде, но и Хесслиг не отстал.

Заезд окончился, время шло, а результат не объявляли. Прошло почти полчаса, а потом к Сергею подошли судьи соревнований. Оказалось, что в заезде гонщики абсолютно одновременно пересекли финишную линию. Ничья? Однако, в спринте ничьих не было предусмотрено. В сегодняшнее время стали учитывать на финише тысячные доли секунды. Но тогда подобной техники не было. Представители команды ГДР предложили засчитать каждому по пол-очка, а по сумме двух заездов считать с полутора очками победителем Хесслига. Судьи предлагали провести перезаезд. Организаторы перезаезда не хотели. В результате долгих споров решили предложить всё решить Журавлёву, но намекнули, что организаторы оплачивают всё шоу и надо бы к ним прислушаться.

Сергей согласился считать в целом победителем Хесслига, но заметил:

— Отложим окончательную разборку до Олимпиады.

Сергей чувствовал, что с каждым днём становится сильнее.

В 1979 году он выиграл почти все соревнования, где выступал. В том числе и советскую Олимпиаду — Спартакиаду народов СССР. Путь на Олимпиаду в Москве был открыт. Осталось его пройти.

Как поется в песне: «Беда подступила, как слёзы к глазам!».

Шёл одни из заключительных этапов подготовки советских спринтеров к Олимпийским играм. Тренировка проходила на стадионе «Юных пионеров» в Москве. Трек там был бетонный, 400 метров. Гонщики разгонялись на полную с предпоследнего виража и на скорости около 80 км/ч выезжали на последнюю стометровку, которую пролетали примерно за 5 секунд.

Когда тренируются спринтеры, то для них на треке оставляют специальный коридор ближе к центру. Там делается специальная «спринтерская» разметка коридоров движения. Остальные гонщики в это время обязаны двигаться справа от так называемой «стайерской» линии, которая проложена вдоль полотна трека примерно посередине. Это сделано для того, чтобы избежать столкновений — на спринтерской скорости особо не поманеврируешь. В тот раз с первой позиции по самому низу полотна мчался на финиш Журавлёв, а обогнать его пытался Эмзар Гелашвили.

В это время, не обращая внимание на то, что творится вокруг, армейский тренер решил отработать старт с места со своим воспитанником. Они встали прямо на первой позиции у финишной линии. Все вокруг закричали. Незадачливый тренер огляделся, увидел, что к нему по финишной прямой на огромной скорости приближаются два финиширующих спринтера, и впал в ступор.

Когда гонщики выскочили на финишную прямую, то Сергей не сразу увидел препятствие. Он как раз готовил свой знаменитый финишный рывок. Боковым зрением увидел колесо Гелашвили справа…, а впереди, прямо на его полосе расположились два человека с велосипедом. Тормозить было поздно, тем более, что механические тормоза на трековых велосипедах отсутствуют. Можно было попытаться вильнуть вправо, но тогда Сергей неизбежно подрезал бы согнувшегося аж под руль Эмраза. Это его бы обязательно бросило со всего маху на бетон. А на этой скорости от падения уже простыми ссадинами и синяками не отделаешься.

До ротозея оставались считанные метры, когда Сергей принимает решение сделать то, что категорически запрещается на треке — объехать препятствие слева. Возможно, манёвр бы и удался, но в это время очнувшийся армеец схватившись за руль и подседельный штырь велосипеда своего подопечного, крутнулся на месте и впечатал свою ношу прямо в пролетавшего мимо Журавлёва.

Сергея отбросило в судейскую вышку, и он потерял сознание.

Очнулся в Боткинской больнице. Десять дней постельного режима. Сильнейшее сотрясение мозга, трещины в основании черепа. Об Олимпиаде можно было забыть. Ожидаемо там победил Хесслиг, не дождавшийся на треке Сергея Журавлёва. Копылов стал третьим, повторив достижение Пхакадзе 1972 года.

В 1981 году сборная советских спринтеров на велотреке, в том числе и Сергей, совершила триумфальное турне по Европе. Копылов стал чемпионом мира. Было одержано много побед. Но стало ясно, что звезда Сергея закатилась. Он ещё долго гонялся и побеждал. Однако до самых вершин уже добраться не мог. В 1985 году Сергей Журавлёв покинул сборную СССР. А глубинной причиной его ухода стала та самая предолимпийская травма. О последствиях он никому не рассказывал, надеясь, что её удастся залечить. Но не вышло. Дело было в том, что после того падения Сергей не мог быстро повернуть голову направо, долгое время вообще не мог. Это лишало его возможности контролировать рывки соперников. А для спринтера это смерти подобно. Побеждать помогал тот самый мощный рывок с места. Этот рывок часто позволял превращать поражения в победы. Но не всегда. Соперники чувствовали слабину и пользовались.

Одновременно с очередным крушением мечты любителей велоспорта об Олимпийских медалях для иркутских гонщиков, разрушилась и сама основа для нее. В 1980 году трек на стадионе «Динамо» в Иркутске был ликвидирован. Спортсмены обращались во властные структуры с просьбой о восстановлении в современном виде прославленного велотрека, но получили отказ. Как сказал Сергей Александрович Журавлёв:

— Власти окончательно похоронили мечты об олимпийских медалях на велотреке у иркутян.

Время идёт. Все больше велотреков в России строится или восстанавливается. Даже в Ростове-на-Дону, где десятилетиями разваливался велотрек, произвели его ремонт. Может, что-то и в Иркутске сдвинется?

Но сейчас у иркутских властей планов по возрождению легендарного велотрека нет.