Слово об Анатолии Ольхоне

Впервые с Анатолием Ольхоном я встретился в 1937 году в редакции усольской районной газеты «Ленинский путь», где исполнял должность ответственного секретаря. В тот день я с утра «сидел в крапиве». В мои обязанности входила окончательная подготовка материалов в очередной номер, его правка, или, как мы говорили, доводка. А доводить приходилось изрядно. На мой стол ложилось совершенное сырьё, приходилось порой просто переписывать заново, чтобы подготовить что-то похожее на корреспонденцию или заметку. Удовольствие, прямо скажу, не из великих, потому-то это занятие и называлось «сидеть в крапиве». К счастью, в комнате, где я работал, никого, кроме меня, не было, все сотрудники были «в разгоне» и дело шло споро.

Андрей СТУПКО,

первый заместитель, редактор «Восточки» 1949–1963 годов

В то время весь редакционный аппарат (четыре инструктора, машинистка, корректор и я, ответственный секретарь) помещался в одной комнате площадью метров 16. На «душу населения» приходилось по 0,4 стола, поскольку больше трёх столов втиснуть не удалось. Когда собирались все вместе, работать было абсолютно невозможно. Но странное дело: никто из нас не жаловался на тесноту, считалось, что так и должно быть. Все мы как-то приспосабливались, и газета выходила исправно пять раз в неделю на четырёх полосах.

Итак, я терпеливо «сидел в крапиве». Шли главным образом материалы о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, и тут приходилось быть особенно внимательным – в те времена «ляпы» не прощались.

Но вот открылась дверь, и вошёл высокий худой человек с большим портфелем под мышкой. Откладываю свои бумаги в сторону – очередной посетитель, обычное дело. Что-то, однако, подсказывало мне, что он «не наш», не усольчанин, а приезжий человек. Обращали на себя внимание его уверенная манера держаться, необычно бледное лицо, которое выражало чувство сознания собственного достоинства и даже некоторой, едва уловимой, снисходительности.

– Ф-фу! Жара непереносимая. У вас тут хоть прохладно, – произнёс посетитель хорошо поставленным голосом. Он сел на стул, поставил рядом пухлый портфель и, достав платок, стал вытирать пот на высоком, с большими залысинами лбу.

– Удивительное существо человек, – продолжал посетитель непринуждённо. – Зимой жалуемся на холод, летом на жару. Привередливы. Вы не находите?

«Вероятно, артист с гастролями, – подумал я. – Сейчас достанет из портфеля пространную заметку о гастролях и будет уверять, что напечатать её нужно завтра же».

– Однако же, – спохватился посетитель, – позвольте назвать себя. Анатолий Ольхон.

Чувствую, что краснею, так как этого имени, вероятно, известного всем смертным, я не слыхал. Пытаюсь изобразить на лице приятное изумление, как будто встретился по крайней мере с Шекспиром.

– Только вчера приехал на ваш курорт отдохнуть. Что делать, здоровье пошаливает. У вас курят?

Закурив и заложив ногу на ногу, продолжил:

– Литература, я вам скажу, занятие весьма неблагодарное и уж отнюдь не лёгкое… Впрочем, я тут не оригинален. Но бывают, конечно, и приятные моменты. Вот только что вышел сборник моих стихов.

Он щёлкнул замками портфеля и достал тощенькую книжечку в мягкой обложке:

– Могу презентовать.

Пришлось покраснеть вторично. Чёрт его знает, что это такое – «презентовать». Чтобы скрыть смущение, с преувеличенным вниманием перелистываю книжицу. Издание весьма скромное, на плохой бумаге, да и страниц явно маловато. Но на титуле – «Анатолий Ольхон». Выходит, мой посетитель – поэт. «Должно быть, писатель, вития», – почему-то сразу вспомнилось из Блока. Обращаю внимание, что почти все стихи в сборнике на северную тематику. Помню, там были стихи об эвенке, который на оленьей упряжке едет через всю тундру на суглан и поёт о счастливой жизни.

– Не будем терять времени, – снова заговорил гость. – Американцы не глупый народ, а они говорят, что время – деньги. Хотя наш разговор, разумеется, не о деньгах. Я принёс вам стихи, которые, думаю, будут сейчас ко времени. Если подойдут – напечатайте, буду рад видеть их на страницах вашей уважаемой газеты.

Стихи, конечно, напечатали (они были «в жилу»), и на том я забыл о «витии» из Иркутска.

Несколько лет спустя, когда я был заведующим сектором печати обкома партии, мне пришлось снова встретиться с Ольхоном. Память не удержала обстоятельств дела, помню только, что в кабинете секретаря обкома по пропаганде М.М. Смирнова на совещании идеологических работников (театр, писатели, художники) по какому-то поводу «прорабатывали» поэта. Насколько помню, ему инкриминировались идеологические вывихи, однако в чём они выражались, не помню… Это можно понять: я только что вступил в должность, порядков в партийном аппарате не знал и чувствовал себя белой вороной. Одно запечатлелось: Ольхон держал себя с достоинством, без вызова, но и без виноватой покорности. Во всяком случае, у меня осталось благожелательное к нему отношение. Он показался мне куда симпатичнее, чем при посещении усольской редакции, – человеком принципиальным, честным.

Это впечатление усиливалось по мере последующих встреч. Уже после 1949 года, когда я работал первым замом редактора «Восточно-Сибирской правды», встречаясь с Ольхоном в закопчённых кулуарах редакции, я проникся к нему большим уважением. В редакции он бывал часто. Зимой приходил обычно в высоких северных «кисах» из оленьего камуса, с ремешками к поясу, с закутанным широким шарфом горлом. Неторопливо раздевшись, словно у себя дома в прихожей, но не снимая шарфа, здоровался и набивал табаком трубку. Иногда приносил стихи, но это случалось нечасто. Во всяком случае, он не одолевал своими стихами, как это позволяли себе иные поэты (главным образом бесталанные). Чаще же заходил просто так, «на огонёк».

Ольхон любил, когда его внимательно слушают, и сам умел слушать. Ему нравилось, когда ему возражали. Тогда он загорался, говорил красноречиво, убедительно. Спорить он любил, уважал своих оппонентов. Правда, таковых было мало в нашем в общем-то не слишком эрудированном в вопросах поэзии коллективе. Я принадлежал к числу «слушающих», а не спорящих, видя в нём своего рода подвижника – голодного, но благородного (что он был голоден, это я знал точно). В знак симпатии он снова «презентовал» мне сборник стихов – «Восточный сектор Арктики».

Как поэт Ольхон был очень требователен к себе, к своему творчеству. Никогда не предлагал для печати стихи, которые в чём-то, хотя бы и малом, его не удовлетворяли. Но зато и изменить ни одного слова не позволял. Тут он был твёрд.

– У поэта, – говорил он, – каждая строчка выстрадана, каждое слово пропущено через сердце. Вам оно не нравится? Ничего странного в том не вижу. А для меня это слово единственное «то», другого здесь быть не может.

Как-то напечатали мы статью местного литературного критика, рецензировавшего сборник стихов молодых. Автор усердно хвалил одного из начинающих, писал, что в его стихах «слышится шелест осенней листвы» и прочее. Ольхон страшно разволновался. Жестикулируя зажатой в кулаке трубкой, словно пистолетом, он упрекал нас в нетребовательности.

– Такая, с позволения сказать, критика губит молодые таланты. Чем восторгается критик? – Ольхон прочёл одно четверостишие. – Ну, где тут, скажите на милость, «шелест осенней листвы»? Глагольные рифмы тут шелестят, вот что!

К характеристике Ольхона уместно вспомнить эпизод 1952 года. Тогда вся страна готовилась отметить 70-летие И.В. Сталина. Как известно, Сталин был в ссылке в селе Новая Уда нашей области. По этому поводу было написано немало строк в нашей литературе, в том числе и у Ольхона («На Курейке это было, на Курейке»). Так как Сталин оставил след в нашей области, обком партии, естественно, решил, что и отметить юбилей вождя мы должны по-особенному.

Тогда-то и возникла мысль о том, что пребывание Сталина в сибирской ссылке должно быть увековечено поэмой. Кто мог написать её? Конечно, Ольхон. И его пригласили в обком партии к секретарю по пропаганде М.М. Смирнову. Как заведующий сектором печати я, конечно, был тут же вместе с другими работниками аппарата обкома.

После краткого общего вступления М.М. Смирнов поставил вопрос прямо: «Анатолий Сергеевич, вы должны написать поэму. Поддержка обеспечена, помочь мы готовы».

Казалось бы, вот она, фортуна! Вот конец безвестности провинциального (хотя и хорошего) поэта. Никто не сомневался в том, что Ольхон ухватится за это предложение. Но…

После минутного молчания Ольхон сказал:

– Боюсь, что моего скромного таланта тут мало. И потому категорически отказываюсь.

Все присутствующие зашумели. Чёрт знает что! Ведь слава, имя, наконец, деньги, которых у Ольхона нет, – это знали все – и вдруг!

– Не могу. Всей душой чувствую: не могу, – упрямо твердил Ольхон.

М.М. Смирнов подчеркнул, что поэма могла бы быть издана роскошно, дал понять, что при удаче обком мог бы выдвинуть произведение на соискание Сталинской премии.

Надо заметить, что звание лауреата Сталинской премии в то время котировалось чрезвычайно высоко. Пожалуй, даже выше, чем звание Героя Советского Союза. И, тем не менее, Ольхон, потупя голову, снова проговорил:

– Не могу, Михаил Михайлович, поймите, не могу.

Расходились с этого совещания шумно.

Чудак, непрактичный человек – на этом сходилось большинство присутствовавших при разговоре. А у меня возникло чувство безмерного уважения к этому уже больному и, по существу, нищенствующему человеку. Где-то подспудно чувствовалось, что отказ писать поэму по заказу – это не просто отказ от подачки, хотя бы и щедрой, но и нечто большее…

Ольхон и впоследствии часто заходил к нам в редакцию. Просто так, «поболтать». Ему недоставало аудитории, благожелательных собеседников. По-моему, он видел, что здесь его понимают.

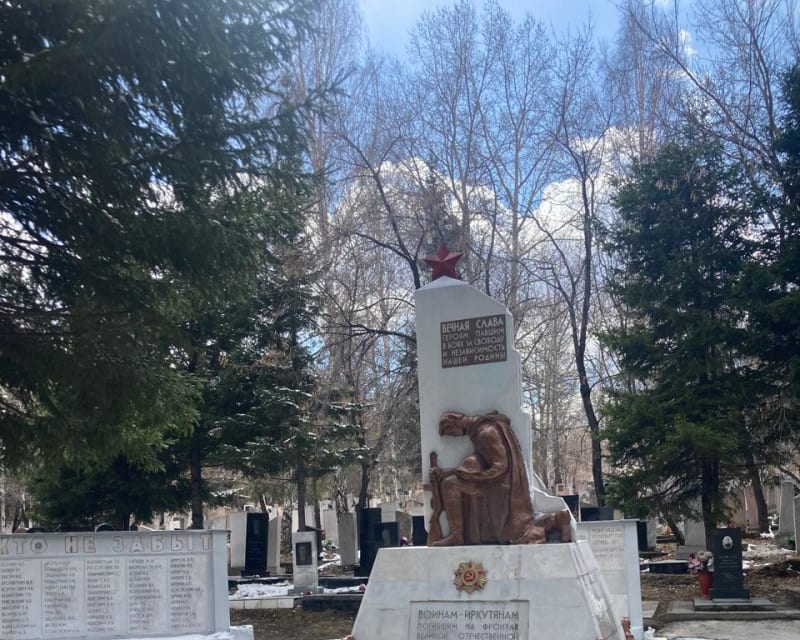

…Умер Анатолий Ольхон в Москве. В «Кремлёвке», где он лежал, уже ничего не могли сделать – отказало сердце. Гроб с телом поэта доставили в Иркутск самолётом. Хоронили торжественно, с речами.

А потом забыли.