Крутой маршрут лётчика Кудина

В августе 1935 года донбасский шахтёр Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. Это событие положило начало «стахановскому движению». В декабре 1935 года на пленуме ЦК ВКП (б) было принято решение распространить стахановское движение на всю страну, превратив его в масштабное социалистическое соревнование. В результате через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы, а пресса наполнилась заметками об ударниках социалистического труда и их фотографиями - у станка, на поле, на стройке или у самолёта, как у героя сегодняшней публикации - Дмитрия Степановича Кудина. Мы постарались восстановить его биографию по сохранившимся газетным публикациям, архивным делам, фронтовым наградам и открытым данным.

Стахановец

В одном из декабрьских номеров 1936 года «Восточно-Сибирская правда» опубликовала на первой полосе телеграмму, направленную экипажем самолёта Дмитрия Кудина секретарю Восточно-Сибирского обкома, председателю облисполкома и начальнику Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота:

«Экипаж самолёта П-5 Л-1742, работающий в Саянских хребтах на линии Н.-Удинск — слюдяной рудник, применяя стахановские методы и бережно относясь к материальной части, перевыполнил производственное задание, налетав вместо 700 часов — 1500 часов. Сделано 1500 полётов. Перевезено 638 тонн грузов и 1087 пассажиров. За это время не было ни единой аварии и вынужденной посадки.

На самолёте, кроме обычного груза, перевезены: автомашина-полуторка, компрессоры, телеги, динамо-машина, бурильный инструмент, племенные козы, телята, свиньи и т.д. Самолёт после напряжённой работы находится в удовлетворительном состоянии и сейчас идёт в Москву для исследования».

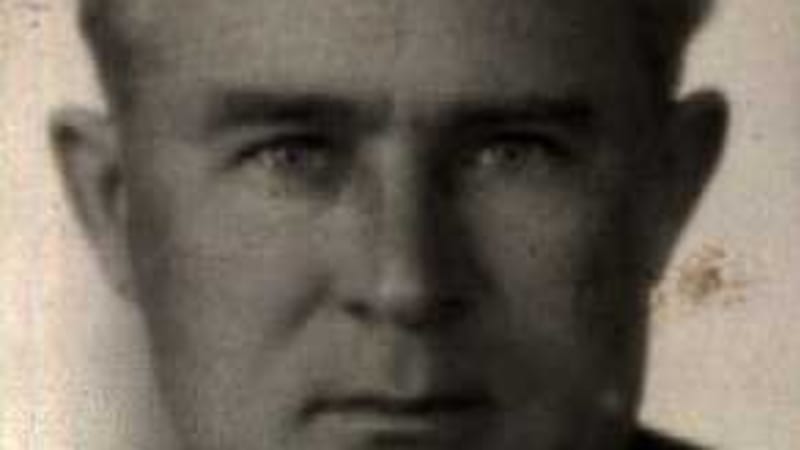

На четвёртой полосе того же выпуска были опубликованы портреты членов экипажа на фоне самолёта — командира Кудина, техника Соколова и моториста Сливина.

Чтобы оценить достижения Кудина, стоит сказать несколько слов о самолёте, на котором он летал. Лёгкие транспортно-пассажирские самолёты П-5 в начале 1930-х годов открыли регулярное воздушное сообщение в небе СССР. Обычно они использовались для перевозки срочных грузов и почты. Самолёт П-5 вмещал 400 кг груза (или двух пассажиров с багажом). С 1931 года на этих машинах из Москвы в крупные города доставлялись матрицы газеты «Правда», с которых затем печатался местный тираж в день выхода номера в столице. С 1933 года П-5 применялись в геологоразведке, санитарной авиации, аэрофотосъёмке. До 30 таких самолётов использовались в полярной авиации. Их участие началось с громкой акции по спасению экипажа парохода «Челюскин» — именно на П-5 была вывезена большая часть челюскинцев, 83 человека.

Для 29-летнего Кудина декабрьская телеграмма стала уже четвёртым появлением на страницах «Восточно-Сибирской правды» в 1936 году. В номере от 10 января ему была посвящена отдельная статья под заголовком «Лётчик Кудин»:

«Девять лет Дмитрий Степанович Кудин работает на самолёте. За это время он подготовил около 400 учеников, которые сейчас трудятся пилотами на различных линиях Советского Союза. Восточно-Сибирским управлением Гражвоздухофлота тов. Кудин направлен на один из трудных участков — линию Н.-Удинск — прииски Бирюсы. Трасса тяжёлая, но за пять месяцев работы тов. Кудин не имеет ни одной аварии, ни одной вынужденной посадки. Бдительность, внимательное отношение к мотору и материальной части самолёта — вот что обеспечивает успех его работы. На прииски, труднодоступные для обычного транспорта, тов. Кудин доставляет продукты и пассажиров, а обратными рейсами в Н.-Удинск вывозит слюду. До открытия авиалинии Н.-Удинск – Бирюса слюда доставлялась на лошадях, вьючным способом. Путь от рудников до Н.-Удинска занимал 4–5 дней. Самолёт тов. Кудина преодолевает это расстояние за 45 минут. Делая по несколько рейсов в день, он перевозит до 4 тонн слюды. За последние четыре месяца самолётом тов. Кудина переброшено на прииски 32 тонны грузов и 66 пассажиров. С рудников и приисков в Н.-Удинск доставлено 70 тонн грузов».

«Враг народа»

В 1937 году «стахановская кампания» только набирала обороты — газеты пестрели заголовками о трудовых подвигах советского народа. Однако в Кремле уже готовилась совсем другая кампания, которая впоследствии получит название Большой террор. 31 июля 1937 года Политбюро утвердило секретный приказ НКВД № 00447 о проведении так называемой «кулацкой» операции — самой массовой, но далеко не единственной в череде репрессий того времени.

Первоначально установленные квоты — репрессировать 268 950 человек, из них 75 950 расстрелять — были впоследствии многократно превышены. За 15 месяцев действия приказа № 00447 (с августа 1937 года по ноябрь 1938 года) было репрессировано 767 тысяч человек, из них 387 тысяч — расстреляны, ещё 380 тысяч — осуждены на различные сроки заключения.

Своими подписями на этом приказе его утвердили члены Политбюро Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян.

Примечательно, что сотрудники НКВД тоже стремились исполнять указания начальства стахановскими темпами. Уже в начале операции местные органы начали обращаться с просьбами об увеличении лимитов. Одним из мотивов таких обращений было стремление председателей Троек продемонстрировать собственную «революционную бдительность» и верность «линии партии» — даже в большей степени, чем их предшественники.

16 ноября 1937 года, ровно через 11 месяцев после появления в «Восточно-Сибирской правде» той самой телеграммы, лётчик Дмитрий Кудин был арестован в Нижнеудинске.

О сути предъявленных ему обвинений ничего не известно: в соответствии с действующей практикой, ознакомиться с архивным уголовным делом могут только родственники, документально подтвердившие родство с репрессированным. Следственное дело Кудина хранится в архиве Управления ФСБ по Иркутской области. Нам удалось получить лишь скупую архивную выписку. Из неё, в частности, стало известно, что дома у арестованного Дмитрия Степановича осталась жена Вера Григорьевна с шестимесячной дочкой.

8 марта 1938 года Дмитрий Кудин был осуждён Тройкой НКВД по Иркутской области. В состав этого внесудебного органа, как следует из названия, входили трое: начальник УНКВД области (на тот момент — Борис Малышев), секретарь обкома (Александр Щербаков) и прокурор области (Владимир Востоков).

Впрочем, прокурор и секретарь обкома присутствовали на заседаниях Тройки не всегда. Часто, по просьбе Малышева, Востоков подписывал протоколы заседаний, в которых участия не принимал.

О том, как вершились судьбы арестованных, мы знаем из показаний Юрия Стёпина, в ту впору начальника 1-го Спецотдела УНКВД по Иркутской области и секретаря Тройки. В 1939 году он дал такие свидетельства:

«Малышев создал в Управлении такое настроение, когда считалось особой честью и заслугой тех работников, кто даст больше на Тройку и, главным образом, по первой категории (расстрел — прим.). <…> Делалось это так: Малышев, выслушав докладчика, пишет “10 лет” и потом объявит, после этого начинается разговор в виде торговли. Малышев начинает задавать свои излюбленные вопросы: “А что, большая контра — гидра? Что, бубна давали (били — прим.)?” Как правило, Малышев уступает — и из “10” делает “Р” (расстрел — прим.). Иногда, когда при детальном просмотре обратишь его внимание на то, что первую категорию не за что давать, он из “Р” делает “10”. Но на это он шёл редко».

По 300 человек в среднем проходили через Тройку за 3–4 часа работы. При этом многие дела рассматривались без утверждённых обвинительных заключений.

О том, как проходили заседания иркутской Тройки, свидетельствует письмо прокурора Востокова, направленное в НКВД СССР в апреле 1940 года:

«Процесс заседаний Тройки проходил в следующем порядке: на заседание вызывались следователи с делами, начальники отделений и отделов, заслушивались доклады по делам, после чего принималось решение. Отметки о принятых решениях делались на экземплярах повестки, находящейся у председательствующего, тут же, сразу после принятия решения.

Никакие документы не подписывались. Такой порядок создавал возможности для злоупотреблений. Следственные документы по делам просматривались не всегда — больше доверяли докладу следователя. А если и проверялись, то лишь справки о социальном положении и показания обвиняемого. При таком подходе судьба обвиняемого во многом зависела от доклада следователя и объективности подготовки материалов в отделах УНКВД. Дела за неподготовленностью с рассмотрения снимались редко».

Дмитрию Кудину повезло — он был осужден по «второй категории» и получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Обвинение было выдвинуто сразу по трём пунктам печально известной 58-й статьи УК РСФСР: пункт 7 — «подрыв государственного транспорта»; пункт 10 — «пропаганда и агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти»; пункт 11 — «всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению указанных выше преступлений».

Большой террор официально завершился в ноябре 1938 года. А уже в январе 1939-го был арестован Борис Малышев — тот самый глава иркутского управления НКВД, который председательствовал на Тройке при вынесении приговора Кудину.

Малышеву было предъявлено обвинение по той же 58-й статье: по пункту 1 «а» — «измена Родине» и уже упоминавшемуся пункту 11. Якобы он «являлся участником контрреволюционной заговорщицкой организации, действовавшей в органах НКВД, и вёл предательскую работу». Виновным Малышев себя категорически не признавал и заявлял допросах, что ни в какой заговорщицкой организации не состоял, законность никогда не нарушал, а наоборот, всегда активно боролся с право-троцкистскими элементами и со «всякой контрреволюционной сволочью», что всегда выполнял директивы партии и правительства и был верен делу партии Ленина — Сталина. В 1941 году он был расстрелян.

В феврале 1940 года новое руководство УНКВД по Иркутской области рассмотрело жалобу лётчика Кудина и пришло к выводу, что его «принадлежность к контрреволюционной и антисоветской деятельности не подтвердилась, подтвердились элементы очковтирательства (так в деле — прим.), разложения трудовой дисциплины и злоупотребление по службе». Мера наказания была снижена до фактически отбытого срока. Дмитрий Кудин был освобождён из-под стражи, а судимость с него снята.

Что именно имелось в виду под «очковтирательством» и «разложением трудовой дисциплины», неизвестно. Эти обвинения плохо вяжутся с тем, как описывала Кудина «Восточно-Сибирская правда», и прямо опровергаются более поздними воспоминаниями его сослуживцев.

В 1979 году газета «Путь Ильича» посвятила один из своих номеров 50-летию Нижнеудинского авиапредприятия. В материале под заголовком «Их породнило небо» были опубликованы воспоминания авиатехника Алексея Макаровича Бызова, работавшего с Кудиным с 1936 года:

«Когда я думаю о своей работе, когда другие говорят о ней как о романтической профессии — я вспоминаю Кудина, первого начальника авиапредприятия. Суровый был человек. Авиация — это для него была прежде всего работа. Мне приходилось несколько раз готовить его самолёт к полёту. Боже упаси, чтобы на его самолёте оказалась царапина. “Вы, — говорил он, — поменьше в небо глазами стреляйте, а побольше нос к машине держите.” До ревности любил он свой самолёт. В любое время у него всё было готово к полёту».

Из этих строк ясно: Дмитрий Кудин был требовательным, дисциплинированным, предельно ответственным человеком, который и к себе, и к другим предъявлял высокие профессиональные стандарты. Такие качества — прямое опровержение обвинений в халатности и «очковтирательстве», которые, вероятно, были использованы для оправдания его двухлетнего заключения.

Полностью реабилитирован Дмитрий Степанович был только в 1957 году, уже после XX съезда КПСС, на котором был развенчан культ личности Сталина и впервые официально признаны преступления сталинизма.

Герой войны

Два года в заключении не сломили Кудина — он вернулся в авиацию. Что с ним происходило после освобождения в 1940 году — достоверно неизвестно. Следующее документальное упоминание о нём относится уже к периоду Великой Отечественной войны.

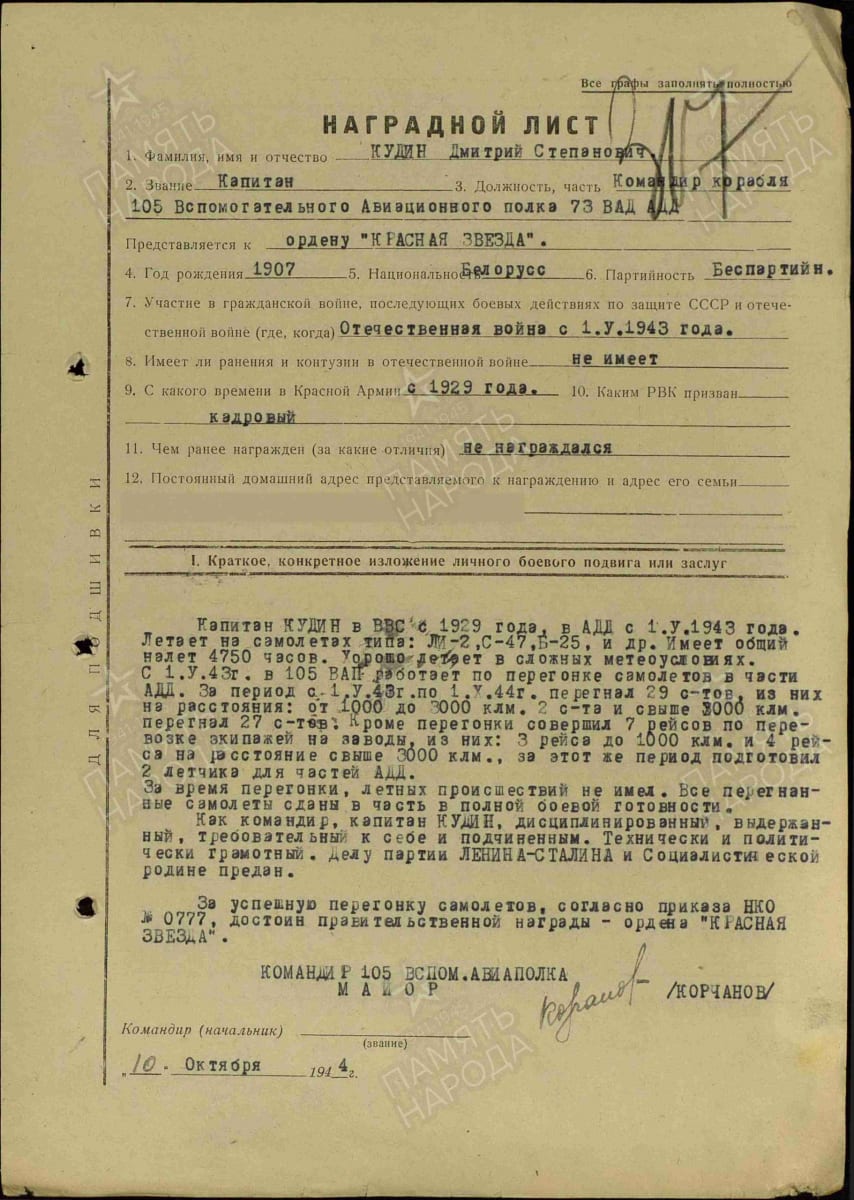

С мая 1943 года Дмитрий Степанович служил в составе 105-го вспомогательного авиационного полка 73-й воздушной армии авиации дальнего действия, занимая должность командира экипажа в звании капитана.

По состоянию на октябрь 1944 года он имел внушительный налёт — 4750 часов, в том числе на самолётах Ли-2, C-47 и B-25. 6 ноября 1944 года Кудин был награждён орденом Красной Звезды.

В этот период он участвовал в перегонке самолётов, в том числе американского производства, поступавших по программе ленд-лиза. Самолёты перегонялись по маршруту «Аляска — Сибирь» (АлСиб) — сложнейшему и протяжённому авиапути, организованному в годы войны для доставки авиационной техники из США в СССР.

Маршрут начинался в США, проходил через Канаду и Аляску до Фербэнкса, далее — через Чукотку, Якутию, Красноярск и в европейскую часть СССР. Перегоны осуществлялись советскими лётчиками, часто в условиях низких температур, без радиосвязи и автопилота — на пределе технических и человеческих возможностей.

По данным российской интернет-энциклопедии «Испытатели аэрокосмической техники», Дмитрий Кудин перегонял самолёты непосредственно на фронт.

В наградном листе от 1944 года отмечалось:

«За период с 1.V.43 г. по 1.V.44 г. перегнал 29 самолётов, из них на расстояния: от 1000 до 3000 км — 2 самолёта, свыше 3000 км — 27 самолётов. Кроме того, совершил 7 рейсов по перевозке экипажей на заводы: 3 рейса до 1000 км и 4 — свыше 3000 км. Подготовил 2 лётчиков для частей АДД (авиация дальнего действия — прим.). За всё время перегонки лётных происшествий не имел. Все самолёты сданы в части в полной боевой готовности. Как командир, капитан КУДИН — дисциплинированный, выдержанный, требовательный к себе и подчинённым. Технически и политически грамотен. Делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине предан. За успешную перегонку самолётов, согласно приказу НКО № 0777, достоин правительственной награды — ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Семейная эскадрилья

Пример Дмитрия стал определяющим для его младших братьев — Леонида, Михаила и Ивана, носивших фамилию Пляц. Все трое выбрали ту же профессию и стали лётчиками. В 2021 году журнал «Родина» посвятил им очерк «Семейная эскадрилья братьев Пляц», открывающийся пронзительным эпизодом:

«Август 1944-го. Белорусская деревня Озерцы, что под Оршей. Всего несколько дней назад отсюда в жестоком бою вышибли немцев. Люди вышли разгребать разруху, работать, наконец, в поле… Вдруг над крышами низко-низко — самолёт! Все в ужасе кинулись прятаться: «Фашист, фашист!». Но самолёт лишь покачивал крыльями и продолжал нарезать круги. И вдруг над домом колхозника Степана Пляца из него что-то сбросили. Это были лётные краги, а в них записка: «Кто остался в живых, прошу сообщить о моих родителях. В четыре часа вернусь. Дима»».

Дима — это Дмитрий Степанович Кудин. Он сдержал обещание: посадил самолёт на соседнем аэродроме и вечером оказался дома. «Гуляла вся деревня — Дмитрий был первым, кто вернулся с войны. Пусть пока и на один вечер», — писала «Родина».

Кстати, женами Леонида и Михаила тоже стали лётчицы — Герои Советского Союза Раиса Аронова и Руфина Гашева из легендарного женского авиаполка Марины Расковой.

Лётчик-испытатель

После войны Кудин работал лётчиком-испытателем на авиационных заводах в Иркутске и Оренбурге. В частности, он испытывал серийные бомбардировщики-торпедоносцы Ту-14. 7 апреля 1951 года он совершил аварийную посадку на одном из таких самолётов. Подробности инцидента неизвестны, но сам факт говорит о характере его работы: на пределе возможного, с риском, с полной ответственностью.

Дальнейшие сведения о его судьбе отрывочны. Известно, что в 1954 году Дмитрию Кудину было присвоено звание лётчика-испытателя III класса — профессиональное признание, которое получали лишь опытные и надёжные специалисты.

После этого следы Кудина теряются. Нет точной информации ни о его дальнейшей службе, ни о дате смерти. Он как будто растворился в небе, которому отдал всю свою жизнь.

История Дмитрия Кудина — наглядный пример того, как в жизни одного человека могут соседствовать подвиг и трагедия, признание и репрессии, преданность государству и его несправедливость к собственным гражданам. То же самое можно сказать и об истории нашей стране: в её прошлом — и героизм, и насилие, и великие достижения, и тяжёлые ошибки. Всё это — часть нашей общей истории, и одно нельзя понять без другого.