Прощальная симфония проигранных судеб

В Иркутском академическом театре - премьера «Трёх сестёр»

В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова состоялась большая премьера – «Три сестры» Антона Павловича Чехова. Режиссёру Андрею Шляпину удалось создать свою версию незабвенной истории жизни семьи Прозоровых, которая при сохранении чеховского текста приобрела поразительно современные черты.

Русская глубинка с генеральским домом и его обитателями, по замыслу художника Никиты Запаскина, расположилась на деревянных подмостках. Вместо обычного убранства дома – открытое пространство, которое венчает многоярусная, переливающаяся холодным хрустальным блеском люстра. Она же – единственное вещественное напоминание о былом времени. Создатели спектакля изымают персонажей Чехова из бытового окружения, желая вслед за героями и нас, зрителей, увести в мир высоких чувств, приподнять над прозой жизни, дать траекторию полету мысли. Помогает им в этом ещё один важнейший выразительный компонент постановки – музыка. Специально для чеховской драмы партитуру написал артист Алексей Орлов (II). Она не просто звучит как иллюстрация чувств героев, она становится смысловым концептом. Андрей Шляпин персонажей пьесы рядит во «фраки» музыкантов, которые появляются на сцене с пюпитрами и партитурами. Начинается своеобразный концерт для спичечных коробков (?!), затем вклинивается печальная, томительная, какофоничная мелодия квартета семьи Прозоровых. Напряжённая спина Ольги за роялем, рядом Маша, нервно прокручивая смычок в воздухе, вытягивает партию на виолончели, Ирина волнуется с кларнетом. Над ними колоколом, в широком пальто, возвышается Андрей со скрипкой. Видимо, эту семью папа угнетал не только языками, но ещё и музыкальной грамотой. Композиция, разложенная на четыре партии, – напоминание того благополучного времени. Она — как островок памяти, остов надежды и объединяющая семью сила. Звучат – значит существуют.

На авансцене притаилась юла. Не поёт, не дрожит, не колеблется. Замерла, а за ней замерло и всё общество, собравшееся на именины Ирины. Чик – фотограф запечатлел мгновение. Все взоры упёрлись в неподвижную ось волчка. И как же хочется, чтобы он закружился, пустился в пляс вместе со всей честной компанией. Впорхнула бы жизнь. Но он завис недвижимым бельмом, а рядом на краткий миг приютились песочные часы. Их дуэт символичен. Абсолютная безжизненность при неумолимом беге времени. Тема призрачного человеческого бытия, проигранной жизни вписана в атмосферу всего спектакля. В горьких восклицаниях сестер: «В Москву! В Москву!», в смешных философствованиях о грядущей прекрасной жизни, в грудном гудении Ольгиной фразы: «…голова болит». В тонком отзвуке разбивающихся часов, в трагическом гласе трубы Чебутыкина, в суетливом бегании Кулыгина за женой, и в торжественном военном вальсе, сквозь который слышится отдаленное «оп-оп».

Интересно, что мастер подтекста Антон Павлович окажется здесь разоружён. Подтекста нет, потому что режиссёр вывел его в основное звучание. Спрятанный, скрытый, еле уловимый ранее, – теперь он произносится напрямик.

Наверное, сегодня играть Чехова на прежних полутонах, полушёпотах, воздушно и с вдохновенным философским пафосом не очень-то получается. Как-то мы изменились, погрубели, что ли. И людям вроде сестёр, с тонкой душевной организацией, внутренним благородством и образованностью, но не умеющим толкаться локтями, рвать и устраиваться, стали невыносимы (за сто с лишним лет) эти томные разговоры.

Именно поэтому с самого начала градус актёрской игры и заряжённого внутреннего конфликта каждого персонажа чрезвычайно высок. Будто бы персонажи этого спектакля несут в себе весь бэкграунд прошлых воплощений. Они отяжелели от боли, впали в отчаяние от статичности собственной жизни, внутренне омертвели оттого, что мечты так и остались мечтами, а им вновь и вновь нужно влачить своё неказистое существование.

Режиссёр пишет внутренний контекст спектакля жирными мазками, это вам не привычный акварельный Чехов, всем персонажам позволено не просто говорить прямолинейно то, что думают, а проорать накопленную боль. Утончённые сестры словно примерили интонации шекспировских трагедий. Этот крик зрители услышат не единожды, он будет длиться на протяжении всего действа. Чем ближе к финалу, тем истошнее будет становиться вопль, срываясь в истерику, даже в хрип.

В текстовой партитуре так расставлены акценты, что герои правдиво в лицо говорят о своих чувствах. В мимолётной фразе «Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча, или Иваныча», горькие слова «не люблю» Маша адресует своему мужу, стоя к нему лицом к лицу, глядя в глаза. Тоже «не люблю» будет выхвачено из контекста Ириной и направлено Николаю Львовичу Тузенбаху. Персонажи играют в открытую, откровенно. Всё намеренно чуть приплюсовано, чуть утрированно. Так учитель гимназии Фёдор Ильич на протяжении всего спектакля мечется по сцене с застрявшим у него во рту плачем: «Моя жена меня любит». Кулыгина в дубль играют два артиста Иван Алексеев и Сергей Дубянский. Мы видим два различных образа. У Ивана Алексеева интонация более похожа на самовнушение, некая терапия, чтобы не сойти с ума. Он постоянно кутается в отлёт ворота, будто старается спрятаться от очевидного, взгляд постепенно приобретает стеклянный оттенок, внутренняя пружина отчаяния то стягивается до тупого равнодушия, то выстреливает в изнемогающий крик. У Сергея Дубянского Кулыгин униженный, уязвлённый до крайности, он не может терпеть прямой встречи с взглядом Маши, из его глаз сразу катятся слёзы. Его манера поведения похожа на повадки преданного пса, в какой-то момент и действительно актёр неуклюже пробегает на четвереньках за предметом своего обожания. Постоянный страх, что Маша его бросит, доводит его до иступлённой лихорадки. Страшен его обезумевший выкрик: «Где Маша! А зачем Протопопов внизу ждёт на тройке? Кого он ждёт?».

Хозяева и все захожане большого дома замкнуты в своем туннеле иллюзий. Каждый существует параллельно друг с другом. Ведь посмотрите, способ игры актёров простроен именно таким образом — реплики направлены в публику, в зал. Они высказываются, чтобы просто выплеснуть наболевшее, кричат, чтобы не слышать.

В начале действия есть какая-то соборность в мизансценах: то семья захвачена общей мелодией вокруг рояля, то все слетаются на именины Ирины, то окружают заснувшего посреди гостиной Вершинина. Вот общее фото на память на авансцене, и ещё один счастливый момент, где хором комично распевают смешные каламбурные куплетики. Но постепенно эта соборность оскудевает. Героем, который разрушает традиционный уклад жизни в доме, конечно же, становится Наташа.

В спектакле она превращена в откровенное исчадие зла. Режиссёр гиперболизировал её качества настолько, что становится страшен и карикатурен её образ. Отвергнутая всеми домочадцами, она не смущается быть не к столу. Эта Наташа бестактна, прямолинейна, неделикатна. Она олицетворяет не мелкую пошлость и мещанство, а откровенную вульгарность, варварство, злодейство. Ей доставляет удовольствие не просто установить свою власть в доме. Нет, ей нужно, наравне с властью, иметь право унижать окружающих. Так она уничижает всех сестёр, каждой отвешивая поцелуй в губы. При том, что она наводит видимый порядок и чистоту в доме, она распространяет грязь иного толка. Своего мужа она понижает до уровня слуги. Не случайно реплики Ферапонта и Андрея в спектакле начинают перемешиваться. Андрей в этом доме заточен навечно, он обречён на унылую, непримечательную, беспросветную жизнь жёнушкиного прихвостня. Как сам он выражается, «в ней есть нечто принижающее её до мелкого, слепого, этакого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек». И Наташа в исполнении Ольги Гарагули такова. Облечённая в костюм, напоминающий форму камеристки, резко бравируя французскими словечками, она не просто захватывает территорию дома Прозоровых. Кажется, что явление под именем «Наташа» разрастается до невиданных размеров. Вот тут вспоминаешь монолог Вершинина, который стал пророческим. Только увеличилось не количество образованных, умных, тонких сестёр, а умножились Наташи.

А что же сёстры? В этом спектакле актрисы действительно подобраны правдиво по возрасту. И, вообще, веришь, что это сёстры. Хоть меж ними нет особого семейного тепла, сентиментальничанья, душевно-родственной близости. Каждая из них бредёт по своей траектории иллюзий, каждая сталкивается с непреодолимостью обстоятельств и каждая рассказывает про свою историю боли, которую ей причиняет жизнь. Тем не менее, их объединяет этот внутренний раскол. Будто бы они — части одного целого, будто бы они — три возрастные ипостаси, которые проживает человечество. Вот Ирина – это буйство молодости, в которой сплетаются радость жизни, уверенность в своих силах, восторженность от красоты мира, ожидание любви. Маша – это возраст, когда уже разбиты розовые очки, когда человек правдиво видит себя и жизненные обстоятельства. Но согласия нет, ни с собой, ни с окружающим миром, в человеке ещё гудит борьба, ещё есть желание изменить ситуацию, повернуть судьбу в нужное русло. Ольга – это период принятия и смирения, боль от потери грёз притупляется.

Каждая из актрис, играющих сестёр, сумела найти характерный пластический и психологический рисунок для своего образа. Младшая Ирина в исполнении юного дарования Екатерины Финк полна нерастраченной энергии, внутри неё клокочет жажда деятельности, жажда любви, жажда жизни. Вот она вспорхнула на стул, в своём нежно-голубом платье со встречными белыми складками, которые придают дополнительный полёт облику актрисы. С энтузиазмом и огнём в глазах говорит она о грядущем счастье, о работе, о Москве. В какой-то момент актриса замирает, словно фигурка балерины, с округлёнными вздернутыми вверх руками, готовая к грядущему торжественному танцу своей судьбы. Но в этом уже есть какая-то тревожность, пророческая горчинка. Следить за актрисой одно удовольствие. Великолепно по напряжению и эмоциональной точности простроена мизансцена с Тузенбахом. Они разведены друг от друга длиннющим столом, но Ирине не укрыться, ведь больше никого нет, они как два дерева посреди пустого поля. Ещё до сказанных бароном слов она уже всё понимает и нетерпеливыми подпрыгиваниями на краешке стула, прячущимся взглядом передаёт и смущение, и неловкость, и жалость к влюблённому. Аккуратный, вкрадчивый, чтобы не обидеть, но при этом категоричный и честный слетает с её губ приговор: «Только не говорите мне о любви». При этом Николай Львович, которого играет артист Арсений Яковлев, кажется вмиг потухшим, зажатая в руке коробочка с кольцом механически возвращается в карман.

Вторую мизансцену «о нелюбви», но уже с Солёным, режиссёр выстраивает, напротив, максимально приближая героев друг к другу. Впритык два стула, Ирина, как опытный тореадор, дает отпор дикому мужицкому напору грубияна, одну за другой заряжая пощёчины. Здесь другие эмоции: страх вперемежку с бесстрашием, смятение и злость на обожателя.

В финале спектакля мы видим Ирину, прошедшую через внутреннюю катастрофу, надломленная её душа согласилась сделать рациональный выбор в пользу «не любви». Слезы застилают ей глаза, она настроилась на жизнь с бароном, но, вместе с тем, то суетится, то замирает в предчувствии нового бедствия.

Роль средней сестры Маши отдана двум актрисам – Анне Берловой и Екатерине Константиновой, и это два разнящихся по внутреннему ритму и внешнему рисунку образа. Екатерина представляет более жёсткую, острую и на язык, и на эмоциональные реакции особу. Её Маша нервозна, криклива и будто бы пьяна от удушливого рабства супружеской жизни. А когда человек пьян, то готов на многое: пусть всё горит синим пламенем. До такой степени она отравлена и обманута жизнью, что заходится криком. И только любовь к Вершинину на краткий миг дает ей забытье, накопленная и не растраченная ласка и нежность струятся из глаз.

Маша Анны Берловой, на первый взгляд, спокойна и уравновешена, её страстная натура, неудовольствие своим положением и отчаяние, которое усугубляет липкой преданностью муж, прячутся за ироничной ухмылкой. Её душевна буря не напоказ, трагедия проживается внутри. Её крик словно вынужденный. Нас подкупает её улыбка, словно серебряный месяц сквозь кромки туч. А тучи блуждают по её лицу непрестанно, большие опущенные в себя глаза словно ищут спасения, а тревожная суетливость слов выдают внутренние терзания.

Описывая Машу, конечно же, невозможно умолчать о чудных, утончённых мизансценах с Вершининым, которые соткал режиссёр-волшебник. Вот они кричат друг другу в лицо исповеди о своей жизни: он о ссоре с женой, она о раннем замужестве. Вот подполковник истошно просит чая: «Мне пить хочется. Я бы выпил чаю». Но о каком чае речь, когда их сердца, их глаза требуют другого. Признание мужчины становится просто подтверждением очевидного. После него их взаимное чувство начинает шириться, влюблённые воспаряют, излучают счастье. Как? Они просто неотрывно смотрят друг на друга, жадно пьют это выторгованное, торжествующее, украденное у жизни мгновение. Остальное перестало существовать для них двоих. Сумасшедшая жена, назойливый учитель, да что там, весь мир… Вокруг дым, красное марево, измотанные тревогой и усталостью люди. А они замерли возле рояля, прикованные друг к другу взглядами, улыбаются и молчат. Кажется, что сейчас земля под ними качнётся.

Вершинина тонко, чутко, без доли лукавства и самолюбования играет артист Антон Залетин. При том, что создаётся образ усталого, измотанного жизнью философствующего балабола, он вызывает все-таки эмоции сочувствия благодаря своей естественности, незатейливости и беззлобности.

В Ольге Анны Дружининой есть достоинство, которое не позволяет ей демонстрировать излишнюю чувствительность, а также трогательная хрупкость, ранимость, что проявляется в её растерянных реакциях на неурядицы. Её будто берёт оторопь, она как-то по-птичьи вертит головой и на окружающих смотрит, словно сквозь зыбкий туман. В ней есть и ноша старшинства, и горечь от несостоявшейся женской доли, и упрямство, которое помогает не опускать руки, и смирение перед судьбой.

Запоминается её силуэт с уроненной на рояль головой и откинутой рукой; спина, сгорбленная от навалившейся домашней неразберихи и тяжести забот в школе; тело, замершее на руках у няни скукоженным эмбрионом.

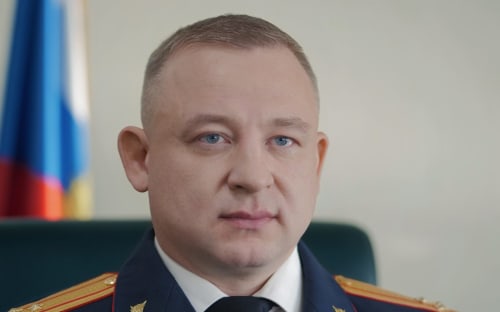

Конечно, центром прозоровского дома должен был стать брат Андрей, которого играет артист Алексей Орлов (II). Но в этой постановке он постоянно оказывается на обочине. Сначала задвинут за громоздкий рояль, вытеснен шутками сестёр, затем — мимолётное явление на авансцене с нечаянно произнесённым признанием в любви Наташе, опять же в глубине — сцена откровения с сёстрами. Потом мы увидим и вовсе низложение роли – и роли хозяина дома, и текстовой роли – передача реплик Ферапонту.

Незадачливый, неуверенный в себе, со стеснительной натянутой улыбкой, он пасует перед своей развернувшей кипучую деятельность жёнушкой. Андрей словно извиняется, то ли за действия жены, то ли за своё бездействие. Как живописно создана режиссёром мизансцена уничтожения Андрея как учёного, низвержения его с возвышенного пьедестала. Обескураженный Андрей замирает перед Ольгой в огромном сером суконном пальто. Она, словно змея, обвивается вокруг мужа, энергично запускает руки за борта пальто — и начинает пренебрежительно вытаскивать книги, одну за другой. Напичканный некогда знаниями, он оказывается выпотрошен, как глупая птица, и только страницы книг вихрем складываются у его ног, шелестя последнее «прощай». Затем Ольга старается и вовсе забраться «под кожу»: заныривает в рукава пальто, запахивается. Так они стоят – две головы в одном вороте. На этом Наташа не останавливается, вовсе забирает его одеяние, присваивая себе право быть распорядительницей не только дома, но и жизни Андрея. Алексей Орлов (II) с отсутствием каких-либо эмоций, нелепо, неуклюже, безысходно пытается запихнуть разбросанные книги себе под жилетку, они с грохотом падают, он снова повторяет незатейливую попытку – и снова тщетно…

В момент монолога «Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны…» — создаётся впечатление, что словами Андрея с нами говорит сам Антон Павлович Чехов. Этими мыслями, сказанными без пафоса, с тихой скупой интонацией, он ставит диагноз не только персонажам своей пьесы, людям своего времени, этот диагноз вневременной – для всех нас. Получите-распишитесь!

Андрей Шляпин, как уже упоминалось вначале, из чеховских персонажей создаёт маленький оркестр. С первых мгновений спектакля слышны еле уловимые ритмичные отстукивания. Это в музыкальные инструменты в руках каждого героя превратились спичечные коробки. Их чечёточное звучание то хором, то в одиночку станет одним из главных лейтмотивов и символов спектакля. При том, что герои кричат во всю мощь о грядущей прекрасной жизни, само их существование похожа на мышиную возню. Спички, призванные гореть, только скрежещут, люди, призванные реализовывать божественный замысел, — только мечтают, «говорят, едят, пьют, спят, потом умирают»… В конце спектакля каждый из героев высыпает свой спичечный коробок на землю, словно нерастраченный огонь души. Эти деревянные палочки, не выполнив своей миссии, падают на авансцену беззвучно. Обречённо звучат слова сестёр «Будем жить!». Очевидно, что надежды нет, время не меняет людей. Этим подтверждением становится и немой хор спичечных коробков, которым прощаются с нами все «оркестранты». Но музыки нет. Немота.