Зритель «втюрился, как оглобля»

в чеховский дивертисмент на охлопковской сцене

«Поговорим о странностях любви» – название пушкинское, спектакль по Чехову. А впечатление такое «бомбическое», какого от фундаментальной классики современник вряд ли мог ожидать. Цитата, кстати, из крамольной «Гаврилиады», ставшей предметом полицейского расследования. В ней, как мы знаем, сочно перемешано святое и грешное, скандальное и возвышенное, пагубное и жизнеутверждающее. Как и в ренессансном «Декамероне», всё это прекрасно уживается на гибком стебле эротизма. Такое же богатство нюансировок и многослойность смыслов мы обнаруживаем в чеховских опусах на любовные сюжеты. Премьера на Камерной сцене Иркутского академического театра – настоящий подарок для театральных гурманов. Тут удачно спелись сразу несколько весёлых дарований, сговорившихся не оставить публике ни шанса на серьёзность и скукоту.

Ну, во-первых, почти физически ощущается незримое присутствие верховного магистра этой мистерии – Антона Павловича. Человека, в любви искушённого, в юморе бесподобного. Именно такой господин мог столь нахально торговаться о гонорарах в письме к издателю: «И деньги нужны адски. Мне нужно двадцать тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шёлковой сорочке». Любовь и деньги – два ключевых лейтмотива у классика, уже с ранних «мелочишек», которые он ещё подписывал как Антоша Чехонте.

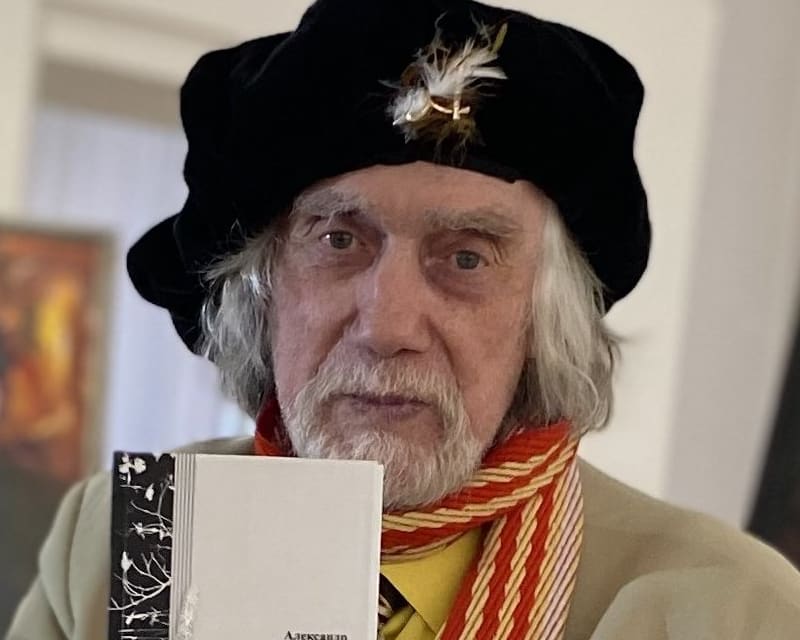

Новелла «Хористка», одна из таких, и становится первой интермедией на карнавале любовных курьёзов, куда попадает ошеломлённый зритель. За «Хористкой» следует «Тина» – изумительный «еврейский анекдот». И, наконец, увенчивает парад «Медведь» – хит театральных афиш и экранизаций. Автор называл его своей «дойной коровой». «Цыган не заработает того живым медведем, что я заработал дохлым,» – шутил начинающий драматург об успехе своего водевиля. Связующим фоном для этого живописного триптиха служит рассказ из жизни уездного врача «Неприятность». Веселящую «микстуру» из четырёх небольших текстов аптекарски тонко и точно составил иркутский литератор и переводчик, критик и драматург, доктор филологических наук, профессор ИГУ Юрий Каплуненко. А шеф-поваром смачного угощения для театрала – постановки во всей её красе – стал заслуженный артист России Геннадий Гущин.

Геннадий Гущин – нестареющий ветеран охлопковских подмостков, испытанный умелец варить заправский театральный суп порой «из топора». Когда-то с «могучей кучкой» виртуозных артистов он изобрёл сценическое лакомство «Трое на качелях», которым публика угощалась больше двадцати лет. Из мутного сюра итальянца Луиджи Лунари ему удалось на голом лофте декораций с одним покрашенным холодильником наколдовать сильнейшее магическое снадобье. Иркутяне помнят, как он где-то подобрал американский ситком на тему гендерного сдвига – и сбацал искромётное приключение «Не верь глазам своим», которое собирало аншлаги дольше четверти века. Не удивительно, что в соавторстве с Чеховым у него получился невероятный бурлеск, приправленный доброй грустинкой и нежным состраданием. Здесь мы увидим и комическую «войну полов», и робкое сопротивление всесильному соблазну, и горечь разочарований, и триумф всепобеждающей любви. А главное, увидим себя в насмешливом зеркале превращений. Да, жизнь наша часто бестолкова и суетна, мы смешны и несуразны даже в романтических порывах. Но без них мы и вовсе безнадёжно мертвы. Невероятные до гротеска ситуации, которые проживают на сцене герои, обнаруживают в них предельную полноту жизни, вплоть до решимости ею рискнуть, до умопомрачения и суицида.

Пространство сцены, маленькой и близкой, в этой постановке поистине гипнотично. Лабораторный, диагностический характер локации подчёркнут этаким «сепиевым», сновиденческим монохромом больничной обстановки, обилием загадочных, старинных медицинских причиндалов. Мы наблюдаем течение болезней нескольких персонажей, как бы коллективно составляем эпикриз. Уездная лечебница, практически не меняясь, необъяснимой властью театральной условности преображается в сад, в погреба богатой винной империи, в апартаменты овдовевшей помещицы. Процедурная рутина покоряется натиску страстей, карнавальные переодевания героев, звуки романсов наполняют всё красками, волнением, интригой. Предметы оживают, приходят в движение, тоже обретают характер и красноречие. Какие кульбиты откалывает больничная каталка! Во что превращаются затрапезная пробирка и никелированный бикс! Какие заклинания нашёптывает инфернальная чёрная чалма опытной обольстительницы! Каким пылким манифестом выступает лихая ковбойская шляпа на безутешной вдове! А уж доминантные красные носки одинокого альфа-самца, о… тут бездна шифрованных ассоциаций… Браво сценографу и мастерам костюмов, и, конечно, озорству постановщика. И, разумеется, догадливости зрителя, которая высоко оценена авансом.

И всё же главный компонент в рецептуре нового камерного деликатеса – то самое «сливочное масло» актёрской игры, тот драгоценный, «натурпродукт», на который всегда готов наброситься театрал и перед которым не устоит и новичок в зале. Маэстро Гущин, с его любовью к артисту и командной стратегией, сумел добыть его в изобилии, по принципу «кашу маслом не испортишь». Два персонажа – Доктор (Сергей Кашуцкий) и Фельдшер (Сергей Исупов) от начала до конца остаются в своих образах, отдыхая в паузах как наблюдатели. Это не мешает им воплотить выпуклые и цельные характеры – «Чехова в натуре» и старинного национального героя – алкоголика. Зато три других исполнителя, перепрыгивая из маски в маску, из одного психического пароксизма в другой, успевают представить нам каскад из восьми фигур, поразительно разных и смешных. Зоя Соловьёва и Екатерина Финк делят роль, где становятся то Хористкой, нагло обобранной соперницей, то горничной Лукерьей, искренне пекущейся о барыне, что заигралась в траур. Из амплуа нимфетки-инженю – в простушку из дворни, с её «дремучими» моралите и крестьянскими суевериями. У Чехова, кстати, в «Медведе» Лукерьи нет, есть старый лакей Лука. Трансгендерная подмена лицедеев оказалась вполне невинной. Антон Залетин – один из ведущих артистов театра – выходит «на арену» в трёх испостасях: бессовестного сластолюбца и растратчика Колпакова, безнаказанно «околпачившего» наивную пассию; поручика Сокольского – лёгкую добычу соблазнительницы и, наконец, «медведя, бурбона, монстра» Смирнова, запевшего соловьём от внезапно нахлынувшей влюблённости. Какие разные типы! И как достоверен артист в каждом из них. Сколько смеха и понимания он встречает в отзывчивой публике.

Спору нет, работа «тяжёлой артиллерии» в наступлении на зрительский зал выпала на нежные плечи Анны Дружининой. За этими надёжными плечами – ряд ярких романтических ролей, включая Джульетту и Офелию, Донну Анну и Эвридику. И вот перед нами совсем другая актриса – эксцентричная, острая, блещущая элегантным комизмом, разноликая и неузнаваемая. Она может быть напористой и обворожительной, циничной и безоружной, предстать тоскующей святошей и «вавилонской блудницей», размахивать знаменем феминизма – и через миг выбросить «белый флаг» поверженного сердца. Любоваться этим – упоительное наслаждение.

Чудесное послевкусие оставляет аппетитный пикничок на Камерной сцене Иркутского академического. И мы не сдерживаем восторгов и оваций, благодаря создателям спектакля, в котором находим так много сокровищ: игру и музыку, иллюзион и маскарад, загадку и открытие, улыбку и глубину.