Роман с фотографией

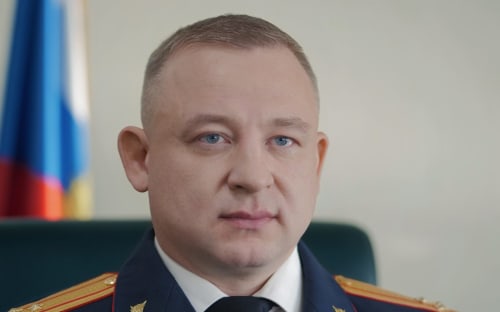

Николай Михайлович Бриль уже 55 лет не расстаётся с фотокамерой. Свой первый фотоаппарат – ФЭД-2 – он получил в подарок от отца на пятнадцатилетие. Тогда и начался его роман с фотографией. Вместе с камерой он получил в подарок профессию, потому что очень скоро увлечение стало его работой. С 1964 года в иркутских газетах стали появляться снимки за его подписью. До сих пор он хранит верность газетной фотографии. В работе фотокора он лишь однажды позволил себе перерыв, попробовав себя в качестве оператора на телевидении. О том, почему в нём победил фотокорреспондент, Николай Бриль рассказал в интервью Наталье МИЧУРИНОЙ.

«Чего это Бриль ходит на съёмки с фигалкой?»

– Николай Михайлович, сколько снимков в вашем архиве?

– Не считал. Я как-то прикидывал. На плёнке около 400 тысяч кадриков. Если взять соотношение удачных снимков один к десяти, то получится 40 тысяч.

– Это только плёнка… А в цифре?

– Здесь вовсе затрудняюсь сказать. В 2000 году я одним из первых начал снимать на цифру для газеты в Иркутске. Меня только приняли на работу в «Восточно-Сибирскую правду». Приход в газету совпал с изменением технологий. Плёночные сканеры были тогда дорогие, поэтому решили обзавестись сразу цифровой камерой – простенькой, 3,5 мегапикселя (сейчас даже в телефоны такие не ставят).

Незадолго до этого у меня дома появились компьютер, принтер, сканер. По большому счёту, я в цифру, как в последний вагон уходящего поезда, вскочил. Оргтехникой со мной рассчитались за работу, которую я сделал для одного иркутского музея. Попросили сделать фотографию большого размера – 2 метра в высоту и 4 метра в длину. Где печатать? В ванной решил проявлять. На стене растянул рулон фотобумаги, поставил увеличитель набок. И потом в ванну – ведро проявителя. С цифровым оборудованием такие задачи решаются намного проще.

Первое время на меня смотрели косо: чего это Бриль ходит на съёмки с фигалкой? Я говорил: «Ребята, подождите, придёт время…» Тогда все – и Валера Орсоев, и Саша Князев, уже признанные фотографы – в голос обещали: «Мы никогда на цифру не будем снимать». Это совсем недавно было… Теперь уже странно было бы в том числе и тогдашних моих оппонентов видеть с плёночным фотоаппаратом.

Я не пытаюсь сейчас кого-то уколоть. Всё меняется. И фотография не исключение. Не меняется только роль света. Свет везде рисует – на фотобумаге, на фотоплёнке, на матрице. И что ты хочешь сказать, ты с его помощью говоришь.

Кому-то из молодых, может быть, сложно представить, что в газетах была лишь чёрно-белая фотография. Цвет появился тоже относительно недавно. А с плёночным цветом я практически не работал. Покупать «Кодак» или «Акфу» было очень дорого. Снимать на советскую цветную плёнку было невозможно. Она была ужасного качества. Адекватной цветопередачи добиться было практически невозможно.

Но, по большому счёту, редакции были ещё в очень хорошем положении, поскольку получали плёнку прямо с завода. Делали заявку, и нам приходила качественная высокочувствительная плёнка с мелким зерном. Потом мы стали умудряться заказывать даже аэрофотоплёнку. Там чувствительность 2700 единиц вместо 65, которая продавалась. Извращались, как могли.

«Дети как дети»

– Вы с 15 лет с фотоаппаратом. Помните, когда впервые ваш снимок опубликовали в газете?

– Помню, конечно. 31 января 1964 года. Это ужас как давно! Я учился в техникуме. С фотоаппаратом не расставался. К нам по обмену приехал какой-то чех. В «Молодёжке» была школа юнкоров. Там к начинающим всегда относились по-человечески, с уважением. Взяли мой снимок и текст. Это была первая публикация.

Но самые первые шаги я начал делать во Дворце пионеров. И мне очень повезло (мне вообще везло на людей, с которыми меня сталкивала фотография) встретить Георгия Семёновича Охлопкова. Порой кажется, что он воспитал всех фотографирующих в Иркутске. Как-то разговорился со знакомым и бросил ему: ну, ты-то у Георгия Семёновича не занимался. Тот даже обиделся: «Как не занимался? Занимался!» И достал фотографии, в контакт отпечатанные с плёнки ещё во Дворце пионеров. Георгий Семёнович на технических вещах не заморачивался. А вот видеть учил. Поэтому мы ходили по музеям – изучали композицию, ездили на Байкал, в походы ходили. Воспитывался глаз. Мы взрослели и всё равно приходили к нему, просто поговорить о фотографии. Очень жаль, что руководство Дворца пионеров не сохранило охлопковскую школу фотографии.

Постоянно меняется подход к фотографии. Вроде одно и то же снимают, а энергетика разная. Я люблю вглядываться в лица, видеть глаза. Иногда мне говорят: ну что ты так снимок обрезал! Чтобы глаза были видны, ведь глаза всегда выдадут сущность человека.

– Вы храните свои первые работы?

– Когда начинал снимать, конечно, ни о каком архиве не думал. А отец складывал некоторые негативы. И после того, как он в этом году ушёл из жизни, я разбирал его бумаги и наравне с фотографиями нашёл свои самые ранние негативы. Там, естественно, какие-то семейные фотографии или дети во дворе играют. Дети как дети. А сейчас на это смотришь: там время другое, эмоции другие, там есть своя атмосфера.

– Не было разочарования, когда вы видели свой снимок в газете, ведь качество печати было не очень?

– Я работал тогда, когда ещё цинк был. Там разрешение было очень низкое. И конечно, бывали случаи, что напечатанное в газете изображение сложно было узнать. В 1988 году мы перешли на офсет. И сразу качественный скачок. И если хорошая газетная бумага, картинка выходила уже совсем другой. Конечно, и сейчас мы иногда тоже бываем разочарованы тем, что выдаёт типография.

Когда я несколько лет назад сделал фотовыставку (хотя какая фотовыставка, первая полоса – вот моя фотовыставка!), мои работы повесили в рамках на паспарту, вид у них был достойный, хотя они не снимались как выставочные. Многие портреты, которые были сделаны давным-давно, не утратили актуальности. Человек, находящийся в работе, в особом эмоциональном состоянии, не может быть неинтересным. Не важно, когда снимок сделан – двадцать или сорок лет назад.

Метод – быть незаметным

– На вашей памяти много эпизодов, которые относятся исключительно к удаче фотографа, когда нужно оказаться в нужное время в нужном месте?

– Раньше, знаешь, была традиция фотографировать похороны. Я пацаном тоже фотографировал. Старался снимать не покойника, а реакции людей. А вот когда погиб дядька, я снимал деревенские похороны. Похоронная процессия идёт по дороге, разрезающей поле одуванчиков, и на этом поле сидит белобрысый мальчишка и сдувает шапку одуванчика. В одном кадре перекрёсток жизни, её недолговечность и народившаяся новая жизнь. Никто этот кадр не выстраивал, всё произошло случайно. Нужно было лишь снять.

Порой ты сам создаёшь момент, прогнозируешь его. Была съёмка Рихтера. Концерт в музтеатре. Тишина. Полный зал народа и тишина. Мне сказали: «Если фотоаппарат щёлкнет, мы тебя сразу же выведем».

– И?

– Я снимал «Зенитом». По тем временам у меня был очень хороший телеобъектив. Замотал технику в поролон, чтобы не было слышно щелчков. А щелчок у «Зенита» звонкий! И после каждого «ба-бах» у меня сердце обрывалось. Думал, сейчас выведут. Но звук дальше меня не распространялся. Остался портрет пианиста. Для меня он важен и интересен. Так же как и портрет Распутина, которого я снял на крыльце деревенского дома совершенно случайно. Так же и Ножикова снимал.

Командировки на БАМ – отдельная история! Игорю Николаевичу Спиченко было двадцать с хвостиком, когда его назначили начальником Братского аэропорта. Там мы с ним и познакомились. А когда начали строить магистраль, его в Усть-Кут перевели. Через Усть-Кут транзитом огромное количество людей проходило: кто дальше в бамовские посёлки разъезжался, кто на север. Билетов, понятное дело, никогда нет. Мы к нему частенько заходили со словами: «Игорь Николаевич, нам ничего не надо, нам последние два места!» Этот пароль – последние два места – действовал всегда: хоть на транспортом самолёте, но всегда журналистам место находилось. Но когда первый бамовский десант высаживался, он сам подошёл и спрашивает: «Когда улетать будете?» А я ему: «На этот раз первыми». Это было 4 мая 1974 года. В Братске мы встретили поезд с ударным комсомольским отрядом, в Усть-Куте сняли митинг, а затем вертолётами перебрались в Звёздный (это первый посёлок на трассе). Отснимались. На площадке стоит маленький вертолётик. Спиченко делает нам сигнал, и мы летим в Усть-Кут. Потом первым же рейсом в Иркутск. А газета ждала…

Точно так же у меня был случай, когда в новогодний номер «Комсомолки» нужно было сделать снимок девочки из Усть-Илимска. Дали на это два дня. В Братск прилетаю, там минус 38. А я в лёгких ботиночках. Это сейчас мы знаем, какая погода в любой точке мира. Из Братска в Усть-Илимск летали Ан-2. Звоним в Усть-Илимск, а там говорят: у нас актированные дни. Это значит, что там никто не работает из-за низких температур. Но мне-то снимок нужен. Отправили меня туда из Братска грузовым бортом. А что это такое? Там только кабина пилотов обогревается. Меня в ватное покрывало для двигателей укутали, но это не спасало. С борта меня практически выносили, еле ноги передвигал, но до Усть-Илимска добрался.

Мне надо было сделать снимок на эстакаде. Героиня была молодым строителем. И маленькое интервью с ней уже было записано. Вечером поехали в общежитие, я там её на всякий случай подснял в домашней обстановке. Наутро – на эстакаду. Там никто не работает, холод, ветер, но антураж-то есть, краны никуда не делись. Героиню мою укутали. А плёнка в фотоаппарате трещит, лопается. Два кадра делаю – и в машину, чтобы камеру отогреть. Мучились мы с полчаса. Я знаю, что у меня 15 кадров отснято, а какие? Но оттуда надо было ещё и уехать. Фотографии необходимо было самолётом отправить из Иркутска в Москву, чтобы 30 декабря они были в редакции. А самолёты из Усть-Илимска не летают. Пошли к автомобилистам. Те: нас ГАИ не выпускает. Договорились с гаишниками, две машины (чтобы страховали друг друга) пошли в Братск. Оттуда грузовым Ан-26 домой, но на этот раз в кабине пилотов. И 31 числа на последней полосе вышла маленькая фотография.

В 2001 году, после крушения пассажирского Ту-154 в Бурдаковке, нам удалось проскочить за оцепление. Сотрудники ФСБ обозначили границы, которые нельзя переходить. Но тут Шойгу появился, прилетел на вертолёте, я боком-боком, и сотрудники госбезопасности вроде не возражали. Это, наверное, и называется «в нужный момент в нужном месте». Не отсекли. Может, примелькался, может, оттого, что на рожон не лез. Из авиакомитета сотрудник показал точку, с которой можно снимать. Я и снимал.

– С большим уважением отношусь к коллегам, которые работают в точках чрезвычайных ситуаций, трагедий. Где рычажок, отключающий давление эмоций?

– Эмоции давят в любом случае. Здесь скорее на автомате всё происходит. Я ещё только начинал фотографировать для «Молодёжки». Возвращались из командировки, вылетели из поворота в районе Урика, а прямо перед нами полыхает дом. Все бросились помогать людям, а я схватился за фотоаппарат. И только отснимав, присоединился к остальным. Точно так же в экстремальных ситуациях машинально спасаешь фотоаппарат: когда падаешь, камера на тебя падает, а не ты на неё.

И, конечно, съёмка в чрезвычайных ситуациях, на пожарах требует определённых навыков. Не бездумных движений, бравады, а понимания, что люди здесь работают, часто рискуя жизнью.

Мне довелось снимать ликвидацию последствий разрыва магистрального нефтепровода в Заларях. Там часть нефти откачали, а остальное выжигали. Понятное дело, пожарные в зоне охраны. А мне надо поближе подойти. Смотрю, летит ворона. А пламя было мощнейшим, создавалась такая тяга, что человека могло затянуть. И эту ворону – в пламя! Сейчас об этом ЧС мало кто вспоминает. Уже сколько лет прошло, а проблема осталась для людей. Там до сих пор вода загрязнена.

– У вас есть свой метод работы на съёмке?

– Люблю быть незаметным. Когда ты внедряешься в среду, люди перестают позировать. Техникум мне в этом смысле очень многое дал (после учёбы я ещё успел поработать на заводе). Могу совершенно спокойно поговорить с рабочим, и с инженером, и с конструктором. Когда ты с человеком разговариваешь на одном языке, это вызывает уважение и доверие.

Как-то я увлёкся книгами по психологии. Мне стало ясно, что в определённом пространстве ты можешь управлять человеком, не воздействуя физически. Например, я не могу взять и повернуть голову. Всегда найдутся слова, которые позволяют корректировать всё это. Нужно помочь человеку жить в том пространстве, которое ты ему создал. Ему должно быть удобно в этом пространстве. И тогда у него мышцы перестают каменеть. Почему хорошо работать с журналистом? Когда делаешь материал в тандеме, ты отслеживаешь разговор и чувствуешь будущий материал.

Была только маленькая проблема. Я не любитель выпить. Журналистов встречали радушно, часто устраивали застолья. Однажды с Арнольдом Харитоновым мы поехали в Усть-Кут. Нам надо было сделать материал о команде сухогруза. В рейсе – сухой закон. Но капитан решил: раз гости, можно расслабиться. Выпили по первой, и я ретировался. Утром с рейда ушли, слышу, как капитан с Харитоновым разговаривает: «Странно, фотограф у вас не пьёт. Не стукач?» Чтобы не быть чужаком, нужно найти с людьми контакт. С лесниками, которые пили исключительно спирт, вообще пришлось идти на хитрость: я с собой в командировку вино брал. Они спирт пьют, я – тамянку.

– Какая-то удивительная привязанность и верность у вас к газетному снимку. Многие иркутские признанные мастера фотографии проходили через газеты, но не задерживались там надолго.

– Мне интересен процесс, редакционный коллектив, мне интересны постоянные встречи с людьми. Дома даже такая хохма была: «Ну да, все за столом, а Коля на съёмке!» 9 Мая я весь день снимаю, чей-то день рождения, а я успеваю только к чаю – был на работе. И в этом мы временами не сходились с домашними, но меня понимали всегда, и в конце концов все привыкли!

И потом, у фотокора реакция должна быть быстрой. Ты постоянно должен быть в хорошей форме. Мне есть с чем сравнивать, ведь я не только в газетной редакции работал. Был на телевидении оператором. И фильмы снимал.

– Но телевидение вас отпустило.

– Да, отпустило. Пришло понимание, что нельзя снимать кино и делать фотографии одновременно. Мыслишь по-разному. В одном случае важна динамика. В другом важно зафиксировать момент. Работа фотокора требует реакции на события, человека.

Случаи с разными последствиями

– Николай Михайлович, вам доводилось совмещать в себе и автора снимков, и автора текста?

– Как-то с журналистом «Молодёжки» Борисом Ротенфельдом мы делали книгу о пропагандистах, для которой мне нужно было сделать портреты. И закинуло меня в деревню Коршуново. Это в 250 километрах от Киренска. Там нужно было сфотографировать директора школы. Прилетел. На следующий день минус 45 на Лене. Прогноз такой: недельку будет туман и низкая температура. За эту неделю я сфотографировал моего пропагандиста, обошёл 300 дворов, со всеми поговорил. Побывал и на фельдшерском пункте, и на релейной станции. Охотоведа нашёл, трофеи его подснял. Познакомился с шикарнейшей семьёй. Там девочка Машенька вечером садилась у печки и пела, а к ней липли лайки. У меня до сих пор хранится этот снимок. Интересно, кем она стала?

И оттуда я привёз фоторепортаж. Потом сел, спокойно написал. И репортаж мы выдали в новогодний номер. Через неделю приходит письмо примерно такого содержания: «Уважаемый Николай Михайлович! (Тогда меня по отчеству почти никто не называл.) Мы вам очень благодарны, что о нашей деревне, о которой практически никто не знает, вы так рассказали». Потом и посылка даже приходила.

А второй репортаж был из Шиткино. Место замечательно тем, что там жил удивительный человек – бывший партизан, писатель Константин Янковский. И решили мы из этой деревни сделать ко Дню учителя материал. В управе согласовали кандидатуру для репортажа, вчерашнюю выпускницу института, которая работает учителем по распределению. Мы задумали показать быт деревенского педагога. Девчонка молодая, чтобы не компрометировать, на съёмки пригласил и её подружку. Мы всё втроем делали: и блины пекли, и дрова кололи, и в школе работали. Материал вышел. И всё хорошо, если бы не одна фраза, которую я написал с её слов, – что знания учеников на селе отличаются от знаний городских. Неожиданно разразился скандал. Пришло письмо от учеников, мол, вы нас опозорили. И эту учительницу начали травить. Мне Янковский позвонил: приезжай! Я в управу, говорю, вы посмотрите, что творится. Поехали уже с сотрудником туда. Как они там поднялись, невозможно было ничем остановить! Более того, в редакцию пришло письмо о том, что у нас с этой девочкой якобы были отношения. После этого девочку перевели в Иркутск. И она здесь преподавала. Потом мы даже смеялись: слава богу, девчонку вырвали из глухомани!

Вот тебе два случая, а последствия разные.

– Вам довелось сталкиваться с цензурой в фотографии?

– Давление, конечно, какое-то оказывалось. Даже в конце восьмидесятых – начале девяностых. К примеру, возле вокзала экологи организовали пост, где собирали подписи против проброски трубы с БЦБК в Иркут (решение принято в апреле 1987 года. – Авт.). Тогда никто разрешения на такие мероприятия не брал, никто о них заранее не объявлял. И мы, журналисты, оказались на месте раньше сотрудников КГБ, вместе с которыми и первый секретарь обкома приехал: «Кто вам разрешил фотографировать? Значит, так, сейчас поедете со мной!» Мальчики тем временем организаторов теснят от народа. Нас забрали в обком партии и пытались читать лекцию о том, что строительство трубопровода – проект партии.

– Хорошо, что не в тигрятник.

– И тигрятники были. Мы напрямую с политотделом МВД работали. Тогда ещё пресс-служб не создали. Я снимал, как скины на сквере Кирова собрались в день рождения Гитлера. Приехали сотрудники, стали всех зачищать и меня вместе со всеми. Спас полковник один.

– Почему вы ушли из «Советской молодёжи»?

– Просто газета начала рушиться. Харитонов ушёл на телевидение, и я с ним. Никогда не снимал кино. Прихожу. Мне дали кинокамеру… Сказали: вот заряжай 120 метров и иди снимай, что хочешь.

– Прямо-таки и кинокамеру?

– Да. Тогда снимали на 16-миллиметровую киноплёнку. Она проявлялась в машинах, монтировалась, а потом материал выдавали в эфир.

Я положил камеру в брезентовую сумку и поехал в Солнечный. Был ноябрь. Ледокол «Ангара» полузатопленный. А вокруг него бегал катерок. Что он там делал, не знаю, но выглядело это очень красиво: река парит, лёд на воде колышется, свет интересно падает. Потом ещё что-то поснимал. Прихожу на студию, проявили. Не стали монтировать, решили так смотреть. Собрались серьёзные операторы. А у меня внутри всё колотится: тебе сорок, а ты как на экзамене. И когда на экране увидел картинку, сам обалдел. В объективе-то видишь одно, а на экране всё по-другому. Так начал на телевидении работать. Сначала – оперативная съёмка. Потом – на программах. Потом – кино.

Всё равно фотография взяла своё. На телевидении все постоянно в конфликте. Такой вот эффект большого коллектива. В газетной редакции тоже бывают конфликты, но столь эпических масштабов они не принимают. Но телевидение тоже определённая школа. Это было интересно. Снимали «Дороги Якутии», «Белый город Нерюнгри». Сняли с Борей Шуньковым фильм об Иркутске. К сожалению, с этим талантливым человеком мне довелось работать только над одним фильмом.

– А как вы оказались в «Восточке»?

– Это было как раз после того, как я ушёл с телевидения, полгода занимался городским фотоклубом. Знакомый как-то показал мне объявление, что газете нужен корреспондент. Я ушам своим не поверил, позвонил Олегу Быкову, заместителю главного редактора, спрашиваю: «Вам фотокор нужен? А Бриль не подойдёт?» И на следующий день вышел на работу.

«Стараться увидеть свет в другом человеке»

– А я ведь правильно понимаю, что по большому счёту в профессию вас привёл отец, подарив фотоаппарат?

– Я за многое ему благодарен. Он нас многому научил. И прежде всего отношению к жизни. Лет в тридцать я понял, что мой отец настоящий герой. Ну и что, что нет кистей рук, которые он потерял во время ранения. Он колол дрова, копал картошку, собирал в лесу ягоду. Мы с ним ходили в тайгу, так он как сохатый шёл, за плечами пятиведёрный горбовик. И не чувствовал себя ущербным. Он не требовал к себе особого отношения, и за это его уважали. Человек после такого ранения научился писать, а почерк у него был каллиграфический. Но когда в детстве мы его просили рассказать о войне, он постоянно повторял: нечего рассказывать, война – это страшно.

Долгое время мне казалось, что у нас в семье родители никогда не ссорились. По крайней мере, я этого не слышал. Потом мама рассказала, что нас с сестрой укладывали спать (мы жили на Чкалова), родители шли к площади, делали по ней пару кругов, выговаривались, домой приходили, а там мы сопим. И это было для них счастье.

Умение в критических ситуациях не перекладывать негатив на других дорого стоит. Мне кажется, я этому научился у них. И когда мне бывает тяжело, я тоже выхожу в город и пытаюсь найти, за что взглядом зацепиться – красоту. И фотография меня спасла от многих неправильных поступков, которые могли серьёзно поменять жизнь. Стараться увидеть свет в другом человеке, в пространстве и прочее, прочее. Это даёт фундамент, чтобы прочно стоять на земле.